Perchè si usa?

L’urea broth base è un terreno di coltura liquido utilizzato per la determinazione della presenza o meno dell’enzima ureasi (urea amidoidrolasi), nonchè quale ausilio per la differenziazione dei membri della famiglia delle Enterobacteriaceae (bacilli gram negativi a cui appartiene anche il ben noto Escherichia coli).

Oltre che per fini d’identificazione biochimica e classificazione tassonomica, questo terreno trova applicazione nella pratica clinica per la diagnostica delle infezioni enteriche di origine batterica.

Di fatto, si tratta di un terreno di coltura base addizionato con urea: alcuni microrganismi di questa famiglia infatti sono dotati di un enzima (detto ureasi) che catalizza rapidamente la reazione d’idrolisi dell’urea (Fig.1)

Si tratta generalmente dei batteri del genere Proteus, di quelli del genere Morganella, di Providencia rettgeri o di alcuni ceppi di Providencia stuartii.

Tuttavia, esistono anche altri membri delle Enterobacteriaceae (Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella) che sono dotati di attività ureasica e risultano identificabili grazie a questo terreno: essi hanno però un livello d’espressione dell’enzima minore, rispetto ai precedenti e richiedono pertanto tempi maggiori d’incubazione.

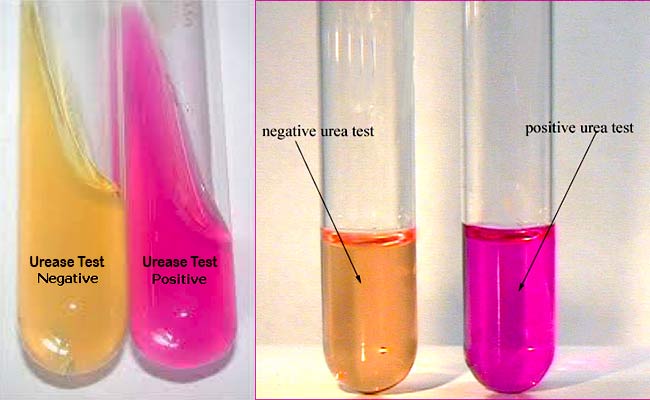

Il principio su cui si basa l’urea broth base è il viraggio di colore che si verifica quando gli ioni ammonio prodotti dall’idrolisi dell’urea raggiungono una certa concentrazione: essi infatti basificano il terreno (altrimenti debolmente acido) e provocano così il viraggio dell’indicatore rosso fenolo presente nella sua formulazione.

Come risultato, il colore del terreno passa dal giallognolo al rosa acceso, segno della presenza di attività ureasica.

Il protocollo che verrà riportato di seguito è quello codificato dalla normativa internazionale ISO 6579 e dalla Farmacopea Europea: esso si basa sulla cosiddetta “formulazione di Christensen”, dal nome del microbiologo che intorno al 1954 modificò la formula originaria ideata da Stuart e Rustigian (che è comunque tutt’ora in uso in alcuni ambiti).

Per questo motivo, l’urea broth base prende anche il nome di “Terreno di Christensen“.

La principale differenza rispetto alla versione di Stuat e Rustigian risiede nella concentrazione raccomandata di tampone fosfato (intorno allo 0,2%), che è più blanda e permette così di evidenziare anche la debole attività ureasica che connota Citrobacter, Entertobacter e Klebsiella, che altrimenti potrebbe venir mascherata proprio dall’azione del tampone pur essendo presente.

La presenza di NaCl nella formulazione garantisce infine il corretto equilibrio osmotico del terreno.

Composizione del terreno

- Urea: (10g/L)

- Peptone: (1g/L)

- NaCl: (5g/L)

- D-glucosio: (1g/L)

- K2HPO4: (2g/L)

- Rosso fenolo: (0,012g/L)

- Acqua distillata: 1L

pH finale: 6,8 ± 0,2

Preparazione del terreno

- Dopo aver approntato un becher da 1L, pesare separatamente i vari componenti e trasferirveli di volta in volta;

- Aggiungere metà del litro d’acqua distillata occorrente e con l’ausilio di un cucchiaio mescolare sino a completa dissoluzione dei solidi (è indispensabile che non siano presenti aggregati particellari di alcun tipo);

- Sempre mescolando, portare a volume;

- Con l’ausilio di un pH-metro, verificare il pH del medium ottenuto e se necessario correggerlo opportunamente;

- Sterilizzare unicamente tramite filtrazione (non autoclavare o riscaldare).

L’aspetto finale del terreno di Christensen è quello di una soluzione omogenea, leggermente opaca e con un colorito giallognolo che può presentare impercettibili sfumature tendenti all’arancio (Fig.2)

Risultati della crescita

Quando si utilizza questo medium per il test dell’ureasi, viene effettuato un inoculo e successivamente s’incuba ad una temperatura tra i 35-37 °C.

Si effettuano quindi una serie di osservazioni sul terreno per valutare il viraggio di colore, generalmente dopo 2, 4, 6, 18 ed infine 24 ore, sebbene le specie dotate di blanda attività ureasica possano richiedere anche un periodo d’incubazione che supera le 48 ore.

Quando il test è positivo (presenza dell’attività enzimatica ureasica) si assiste allo sviluppo di un’intensa colorazione rosso viola nel terreno (Fig.3)

Si consiglia ovviamente di incubare anche una provetta in cui non sia stato effettuato un inoculo che funga da controllo, soprattutto laddove si stiano testando ceppi diversi. In ogni caso, il viraggio di colore deve verificarsi unicamente laddove sia presente attività ureasica (Fig.4).

Limitazioni del terreno

I batteri del genere Proteus ed in generale quelli dotati di spiccata attività ureasica inducono il viraggio del terreno rapidamente: perché il test sia valido, occorre che i risultati vengano valutati entro e non oltre 6 ore dall’inizio dell’incubazione.

I batteri a più blanda attività ureasica invece richiedono tempi tra le 24 e le 48 ore (a volte anche di più).

Sempre a proposito di questa differenza, occorre dire che l’urea broth base permette solo di avere risultati del tipo: positivo/negativo e questo può essere un limite, laddove si voglia stimare con maggior precisione quanto sia effettivamente intensa l’attività ureasica dei ceppi in esame.

In questi casi, si raccomanda di ricorrere piuttosto alla variante agarizzata del terreno di Christensen ed alla semina su becco di clarino, che ha il vantaggio di mostrare diverse gradazioni di viraggio di colore proprio in funzione di quanto sia pronunciata l’attività enzimatica.

In ogni caso, sia la formulazione per coltura liquida che quella per coltura in agar di questo mezzo di coltura non permettono di ottenere risultati di tipo quantitativo.

Per facilitare la crescita microbica e l’utilizzo dell’urea, si consiglia inoltre di non partire da colture cresciute in sospensione.

Incubazioni prolungate possono dare risultati falsi positivi a causa della possibile autoidrolisi dell’urea: laddove si prevedano tempi lunghi, occorre perciò incubare anche una provetta non inoculata per valutare i possibili effetti dovuti appunto a questo fenomeno.

Conservare il terreno ad una temperatura compresa tra i 10 ed i 30 °C, al riparo da fonti di calore e dalla luce.

Simone Rinaldi

Fonti

Sitografia

- http://www.liofilchem.net/login/pd/ifu/24416_IFU.pdf

- https://www.asmscience.org/content/education/protocol/protocol.3223

- http://www.biolifeitaliana.it/public/cartellina-allegati-schede-certificazioni/schede-tecniche-italiano/ST-4021752.pdf

Crediti per le immagini

Figura 1:

Figura 2:

Figura 3(ed immagine in evidenza)

Figura 4: