Foraminifera (d’Orbigny, 1826) è un phylum di organismi unicellulari ameboidi eterotrofi racchiusi all’interno di un guscio. Sono presenti in praticamente ogni habitat acquatico, sia marino che dulciacquicolo e anche in alcuni ambienti terrestri.

Caratteristiche

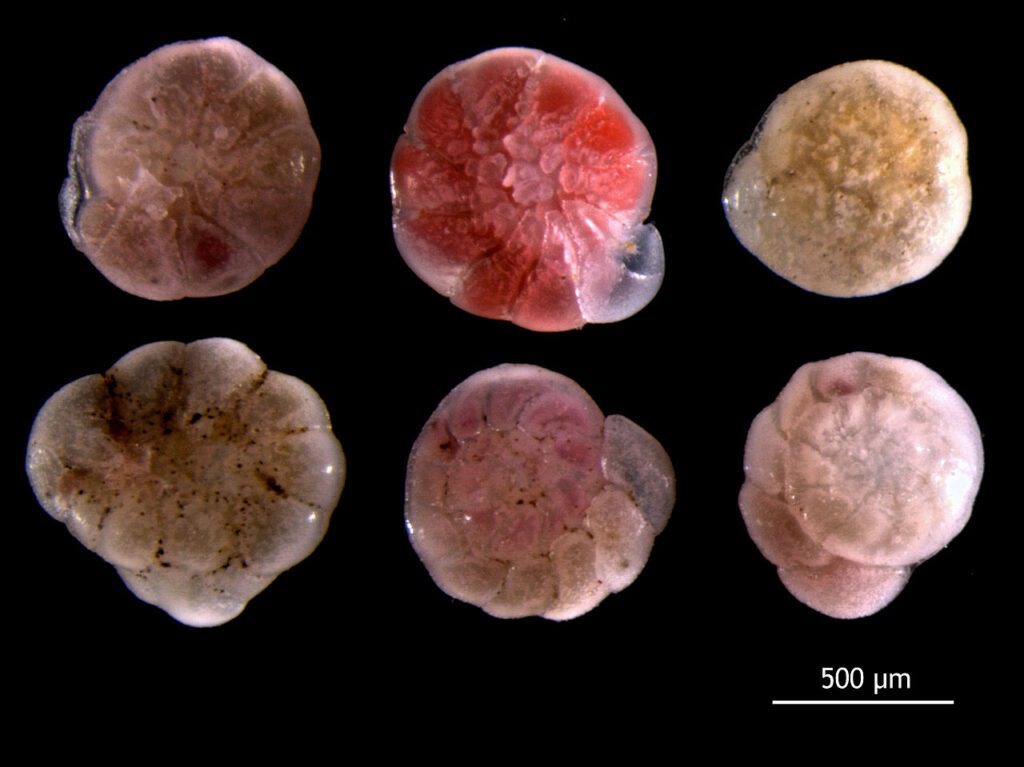

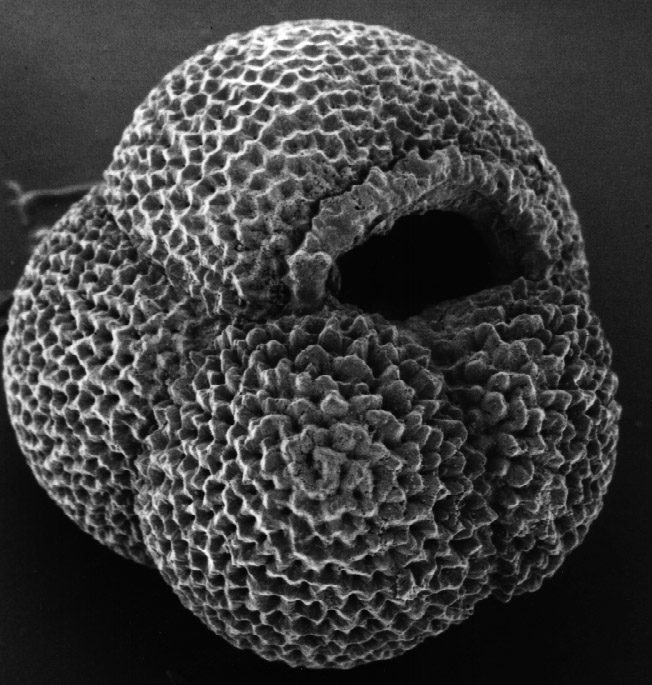

I foraminiferi sono organismi che vivono all’interno di gusci di varia origine: calcarea, silicea o di pseudochitina. Il guscio è dotato di uno (guscio imperforato) o di numerosi (guscio perforato) pori, detti foramina, da cui fuoriescono gli pseudopodi. Il guscio può avere una cavità singola (guscio monotalamo) o essere costituito da più camere attaccate (guscio politalamo); nel caso di un guscio politalamo, la prima camera viene definita “proloculus“.

Storicamente, erano stati inseriti nel gruppo parafiletico dei Sarcomastigophora, prima che nuovi studi ed analisi le inserissero in una classificazione a se stante.

Forma e dimensioni del guscio e dei pori sono importanti caratteri tassonomici; come spesso accade in natura, l’evoluzione può sorprendere: esistono infatti alcune amebe nude, sprovviste di guscio, inserite all’interno del gruppo grazie ad analisi genetiche, nonostante l’assenza della caratteristica principale del gruppo stesso.

I gusci dei foraminiferi possono essere di varie tipologie:

- Morbidi, formati da proteine e sedimenti depositati;

- Agglutinati, costituiti da sedimenti tenuti insieme da proteine simili al collagene, carbonato di calcio oppure ossidi di ferro (es. negli Xenophyophores);

- Calcarei, composti da carbonato di calcio in forma di cristalli di calcite o di aragonite;

- Silicei, solamente all’interno del gen. Miliamellus, formati da cristalli di diossido di silicio.

Come negli altri organismi ameboidi, gli pseudopodi sono usati per la locomozione, per l’ancoraggio e per la ricerca di particelle alimentari; sono sostenuti e mossi da meccanismi di rapido assemblaggio e disassemblaggio dei microtubuli che permettono l’allungamento e l’accorciamento degli pseudopodi stessi.

Sono presenti due forme morfologiche relative alle generazioni aploide e diploide: una forma aploide con un singolo nucleo (gamonte, con una grande camera iniziale ma di piccola taglia dell’organismo – microsfera) ed una forma diploide multinucleata (agamonte, con una piccola camera iniziale, ma di grandi dimensioni – macrosfera).

Filogenesi

| Regno | Chromista |

| Sottoregno | Harosa |

| Infraregno | Rhizaria |

| Phylum | Foraminifera |

Biologia

I foraminiferi sono solitamente specie eterotrofe, ma esistono alcune specie mixotrofe: alcuni foraminiferi sono in grado di stringere relazioni simbiotiche con alghe che ospitano all’interno del citoplasma: si sviluppa così una condizione di mixotrofia. Le specie fotosintetiche endosimbionti variano da dinoflagellati a alghe rosse o alghe verdi. Esistono anche foraminiferi in grado di effettuare cleptoplastia, un fenomeno per cui un organismo riesce a “rubare” i cloroplasti di un organismo che ha ingerito.

Esclusi i casi particolari di cleptoplastia e endosimbiosi, i foraminiferi sono importanti consumatori: si nutrono di materia organica e di altri organismi più piccoli, ad esempio rispettivamente fitodetrito e diatomee. Alcuni sono poi in grado di nutrirsi di organismi di taglia maggiore, come i copepodi, mentre altri ancora si sono evoluti per forare i gusci di altri foraminiferi e nutrirsene. Per le specie che si nutrono di materia organica, oltre al fitodetrito un’altra risorsa che possono impiegare è il DOC, il carbonio organico disciolto.

Alcune specie invece sono endoparassite o ectoparassite, ma si tratta di meno dell’1% delle specie note; nonostante questo basso numero, si è notato come il parassitismo di questi organismi sia presente fin dal tardo Cretaceo grazie ad alcuni fossili.

La riproduzione è basata su un’alternanza di generazioni, con le due forme morfologiche precedentemente descritte; dalla forma microsferica diploide (agamonte) si ha una riproduzione asessuale che origina per meiosi dei giovanili aploidi che potranno dare una microsfera aploide (gamonte); quest’ultima originerà i gameti per mitosi e successivamente alla fecondazione si formerà uno zigote. Alternativamente, i giovanili potranno originare uno schizonte, una forma megalosferica alternativa che non produce gameti, bensì altri schizonti o altri gamonti.

Ecologia

I foraminiferi sono importanti organismi del benthos, con alcuni gruppi presenti nel plancton. Non relegati solamente alle acque marine, sono presenti anche in acque salmastre e dolci, ed addirittura in ambienti terrestri, rendendoli un gruppo molto rappresentato in quasi tutti gli habitat.

In mare, sono presenti a tutte le batimetrie, dall’adale all’intertidale. Vivono tipicamente su fondi incoerenti, a livello del sedimento, ma esistono specie appartenenti all’epifauna, specie epibionte o specie che vivono sui fondi duri. Il clade Xenophyophorea è composto da organismi tipici degli ambienti profondi e, come tali, adattati a vivere sopra ai fondi instabili che caratterizzano le alte batimetrie; questi organismi sfidano la definizione di protozoo come organismi piccoli: alcune specie adali sono in grado di raggiungere addirittura i 20 cm! Sono inoltre multinucleate e sembra che alcune specie, come Syringammina fragilissima, possano “allevare” batteri simbionti, fenomeno tutt’altro che raro tra gli abissi.

Inoltre, alcuni foraminiferi sono anche legati alle praterie di Posidonia oceanica: tra i rizomi di tale fanerogama, troviamo il foraminifero Miniacina miniacea; i gusci calcarei di questa specie sono rosa ed essi, alla morte dell’organismo, vanno ad accumularsi sulla riva, originando delle meravigliose spiagge rosa.

Variazioni dei livelli di pH dell’oceano potrebbero influire negativamente sui foraminiferi calcarei, alterando il ciclo dei carbonati nelle acque superficiali a causa dell’aumento della CO2 disciolta.

Tossicità e Monitoraggio

Attualmente non sono noti casi di foraminiferi tossici; a quanto pare, le loro piccole dimensioni e la cattura del cibo mediante pseudopodi che non hanno selezionato l’evoluzione di tossine.

Sono monitorati secondariamente come strumenti di bio-monitoraggio per valutare lo stato di qualità ecologica delle acque marine e del benthos; in quanto organismi che vivono associati al fondale, sono ottimi bioindicatori: sono suscettibili alle variazioni locali e, specialmente per le specie filtratrici, sono a diretto contatto con le sostanze disciolte in acqua.

Infine, dato che, alternativamente all’accumularsi sulla riva, i gusci possono scendere sul fondale e sedimentare, sono tra i pochi organismi unicellulari in grado di fossilizzare. Fossili di foraminiferi sono impiegati come proxy e fossili guida per le condizioni paleo-climatiche e paleo-oceaniche e sono anche target impiegati per la ricerca di combustibili fossili.

Fonti

- https://www.nbcnews.com/id/wbna44998895

- Bernhard J. M. & Bowser S. S., 1999 – Benthic foraminifera of dysoxic sediments: chloroplast sequestration and functional morphology

- Neumann C. & Wisshak M., 2006 – A Foraminiferal Parasite on the Sea Urchin Echinocorys: Ichnological Evidence from the Late Cretaceous (Lower Maastrichtian, Northern Germany)

- Bouchet V. M. P., Alve E., Rygg B., Telford R. J., 2012 – Benthic foraminifera provide a promising tool for ecological quality assessment of marine waters

- Danovaro R. – Biologia Marina, 2° Edizione – UTET

- Balsamo M, Rastogi R.K., Verni F., Vinciguerra M.T. – Zoologia, parte generale – Idelson-Gnocchi

- Munn, C. B. – Marine Microbiology: Ecology and Applications, 3° Edizione – CRC Press