La malattia di chi non sente dolore

Quante volte abbiamo immaginato come sarebbe più semplice e serena una vita senza dolore. Niente mal di testa, niente mal di denti, basta dolori alla schiena e alle gambe dopo una camminata in montagna o una giornata di lavoro, giusto per fare qualche esempio. Il sentire dolore può essere debilitante e limitante, ci impedisce di essere performanti o concentrati ma questa sensazione spiacevole è un messaggio importantissimo inviato dal nostro corpo e che – paradossalmente – ci permette di mantenerci in salute. Infatti, se sentiamo dolore capiamo che c’è qualcosa che non va ed attuiamo dei comportamenti correttivi.

Se abbiamo male ai denti andiamo dal dentista, se abbiamo male alla schiena evitiamo di sollevare pesi, se prendiamo una botta in testa mettiamo del ghiaccio e ci mettiamo seduti finché non passa il dolore. E se non sentissimo dolore? Proseguiremo nelle nostre attività danneggiando ulteriormente il nostro corpo. Purtroppo questo è quello che accade ai soggetti affetti dall’insensibilità congenita al dolore (CIP dall’inglese) o, per dirla in parole più semplici, colpiti dalla malattia di chi non sente dolore.

Caratteristiche dell’insensibilità congenita al dolore (CIP)

La CIP è una malattia piuttosto rara che, secondo quando riportato nel sito orphanet, colpisce meno di una persona su un milione. I pazienti colpiti sono insensibili a qualsiasi dolore e variazione di temperatura a causa di un difetto nella trasmissione degli impulsi dolorosi e termici periferici. Inoltre, i malati di CIP spesso sono privi di sudorazione, una condizione chiamata anidrosi, e possono mostrare ritardi mentali. Il non sentire dolore si ripercuote negativamente nella salute delle persone affette, soprattutto per i più piccoli, che subiscono fratture, tagli, lesioni senza accorgersene e continuando quindi le normali attività.

Così facendo, oltre ad impedire una corretta guarigione della lesione, il danno si aggrava ulteriormente. Difatti i malati più giovani presentano lesioni alle dita delle mani, perdita della punta della lingua, tagli e bruciature mentre quelli più vecchi presentano anche fratture o deformazioni ossee dovute a rimarginazioni passate incomplete. Inoltre, in situazioni ancora più gravi, i malati non si accorgono di emorragie interne per esempio in seguito a traumi, se non quando è troppo tardi. Raramente i malati di CIP raggiugono i 25 anni di età.

Ulteriori conseguenze della CIP: la malattia di chi non sente dolore

Questa malattia, oltre al non sentire dolore, è associata anche ad altri disturbi, in alcuni casi fatali. Tra i più comuni ci sono l’insensibilità al caldo e freddo, l’incapacità di termoregolazione corporea, disabilità mentale, iperattività e deficit dell’attenzione. In alcuni casi sono state registrate anche lesioni agli occhi ed una apparente sensibilità alle infezioni di Staphylococcus aureus.

Di tutti questi, l’incapacità di termoregolare attraverso la sudorazione (anidrosi) può portare a fenomeni di iperpiressia prolungata (temperatura superiore ai 41,5°) spesso fatali. Dall’altra parte, il non percepire freddo causa frequenti fenomeni di ipotermia. La frequenza con cui queste ulteriori manifestazioni si presentano è associata al tipo di mutazioni geniche che causano la malattia. Scopriamo insieme quali sono le più comuni.

Cause genetiche dell’insensibilità al dolore

L’insensibilità congenita al dolore o CIP è, come dice il nome stesso, associata a mutazioni geniche presenti già nel feto ed al momento della nascita. Le mutazioni registrate nei pazienti con CIP (qui una tabella riassuntiva) comportano in generale un difetto nello sviluppo e nella funzionalità dei nocicettori, neuroni sensoriali necessari per la trasmissione di nervosi in risposta a stimolazioni termiche, dolorose o chimiche.

Le mutazioni più comuni sono autosomiche recessive e comportano una perdita di funzione del gene NTRK1 o del gene SCN9A. Nello specifico il gene NTRK1 codifica per un recettore di membrana che riconosce e lega la neurotrofina o nerve growth factor (NGF). In seguito al legame, il complesso NGF/NTRK1 attiva una serie di risposte che garantiscono la crescita ed il differenziamento neuronale. L’espressione del gene SCN9A è invece necessaria per la produzione di canali di membrana per il Na+, indispensabili per la corretta trasmissione dell’impulso nervoso. In entrambi i casi, la ridotta funzione genica causa una completa interruzione degli stimoli dolorosi e termici da parte dei nocicettori.

Screening genetico e test per l’identificazione della CIP

Dopo la manifestazione di sintomi riconducibili alla CIP, è possibile ricorrere ad uno screening genetico per individuare le principali mutazioni associate ai geni NTRK1, SCN9A o agli altri geni più rari indicati in questa review. Il test genetico risulta il più risolutivo soprattutto se si tratta di pazienti giovani o con disabilità mentale, in cui il comportamento in risposta a stimoli dolorosi risulta di difficile interpretazione.

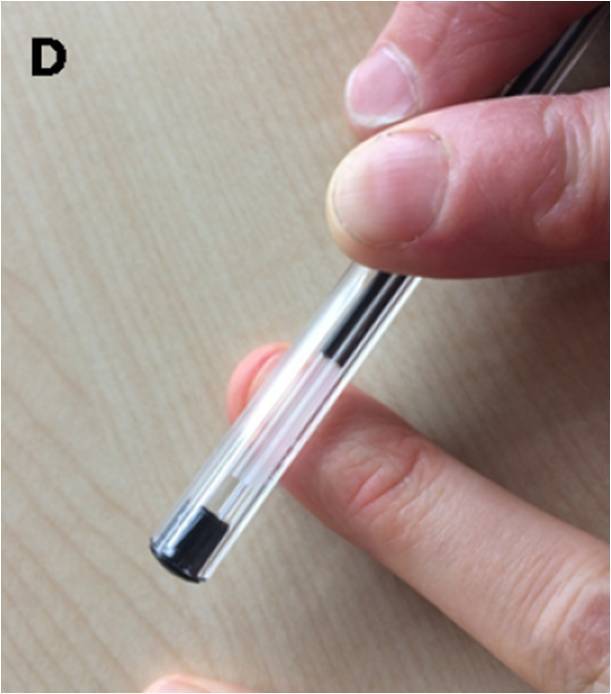

A livello clinico, l’esame per verificare l’assenza di trasmissione dolorosa si basa proprio sull’applicazione di uno stimolo doloroso. Naturalmente lo stimolo non deve danneggiare ne ledere il paziente e può essere applicato premendo una penna a livello dell’unghia della mano. Una persona sana ritrarrebbe la mano per il dolore, provare per credere. In parallelo si può procedere con test per la trasmissione nervosa e con l’elettromiogramma.

In conclusione la CIP è una malattia molto grave, seppur rara, che comporta molteplici difficoltà ai pazienti affetti. Il dolore ci difende, che ci piaccia o meno, e magari la prossima volta che ci feriremo ce ne ricorderemo. Infine segnalo, per chi volesse una lettura un po’ romanzata, il libro “Ti sento” di Valentina Torchia che si ispira ad una storia vera di un ragazzo affetto da CIP e che ci aiuta a ricordare che, nonostante non sentano dolore, queste persone sentono benissimo tutto il resto.

Fonti

- Schon KR, Parker APJ, Woods CG. Congenital Insensitivity to Pain Overview. 2018 Feb 8 [Updated 2020 Jun 11]. In: Adam MP, Everman DB, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews®

- Echaniz-Laguna A, Altuzarra C, Verloes A, De La Banda MGG, Quijano-Roy S, Tudorache RA, Jaxybayeva A, Myrzaliyeva B, Tazir M, Vallat JM, Francou B, Urtizberea JA. NTRK1 gene-related congenital insensitivity to pain with anhidrosis: a nationwide multicenter retrospective study. Neurogenetics. 2021 Oct;22(4):333-341. doi: 10.1007/s10048-021-00668-z. Epub 2021 Aug 17. PMID: 34405299.

- www.orpha.net

Crediti immagini

- Copertina: www.hbpw.ca/blog/know-pain-know-gain-not-no-pain-no-gain

- Figura 1: www.osteoclinic.it/dolore/dolore-nocicettivo/

- Figura 2: www.thefibroclinic.com/the-sympathetic-nervous-system-fibromyalgia-pain/

- Figura 3: Schon KR, Parker APJ, Woods CG. Congenital Insensitivity to Pain Overview. 2018 Feb 8 [Updated 2020 Jun 11]. In: Adam MP, Everman DB, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews®