La leptospirosi è un’infezione causata da batteri spiraliformi che appartengono alla specie Leptospira. Si tratta di una zoonosi diffusa, a distribuzione mondiale, che viene considerata uno dei maggiori problemi di sanità pubblica nei paesi in via di sviluppo del Sud-Est Asiatico e del Sud America.

Caratteristiche

La leptospirosi era certamente conosciuta in Cina fin dai tempi antichi come malattia professionale dei coltivatori di riso, si pensa che la leptospirosi sia stata introdotta in Europa occidentale nel XVIII secolo con l’invasione dei ratti dall’Asia. Nel 1886 ad Heidelberg, Adolf Weil descrisse per primo il quadro clinico della forma itterica, che si presentava improvvisamente con febbre, splenomegalia e ittero e che successivamente prese il nome di “sindrome di Weil” o “di Larrey-Weil”. La leptospira è stata osservata la prima volta nel 1907 da un campione di tessuto renale post mortem. Alla leptospirosi ci si riferisce con molti nomi diversi, tra cui: “la febbre di 7 giorni”, la “febbre del raccolto”, la “febbre da campo”, la “febbre lieve”, la “febbre di Fort Bragg” e “febbre pretibiale”.

Storicamente fu anche conosciuta come “ittero nera” e in Giappone come “febbre nanukayami”.

Segni e sintomi

Il periodo di incubazione va da 2 a 20 giorni (solitamente 7-13).

La leptospirosi è tipicamente bifasica:

- La fase setticemica esordisce all’improvviso, con cefalea, gravi mialgie, brividi, febbre, tosse, faringite, dolore toracico e in alcuni pazienti anche con emottisi. Di solito, dopo 3-4 giorni compare iperemia congiuntivale. Splenomegalia ed epatomegalia sono rare; questa fase dura 4-9 giorni, con brividi e febbre ricorrente, spesso > 39° C.; segue poi una fase di defervescenza.

- La 2a fase, o fase immune, si verifica tra il 6-12 giorno di malattia, in correlazione con la comparsa di anticorpi nel siero. La febbre e gli altri sintomi si ripresentano, e può svilupparsi la meningite. Raramente si osservano anche iridociclite, neurite ottica e neuropatia periferica.

Se la leptospirosi viene contratta in gravidanza può provocare aborto anche durante il periodo di convalescenza.

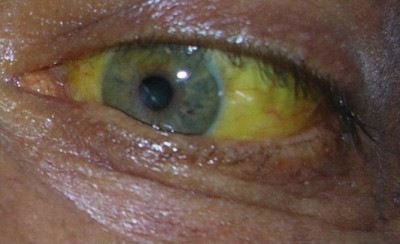

La sindrome di Weil (leptospirosi itterica) è una forma grave con ittero (Fig.1) e in genere iperazotemia, anemia, disturbi della coscienza e febbre continua, l’esordio è simile a quello delle forme meno gravi. Tuttavia, si sviluppano manifestazioni emorragiche, dovute al danno capillare che comprendono epistassi, petecchie, porpora ed ecchimosi, e di rado progrediscono fino alle emorragie subaracnoidee, surrenali o gastrointestinali, può verificarsi trombocitopenia. I segni di disfunzione renale ed epatocellulare compaiono tra il 3 e il 6 giorno. Le alterazioni renali comprendono proteinuria, piuria, ematuria e iperazotemia; mentre danno epatocellulare è minimo e la guarigione è completa.

Nei pazienti anitterici la mortalità è nulla, in presenza di ittero il tasso di mortalità è del 5-10%; ed è più alto nei pazienti con > 60 anni.

Eziologia e patogenesi

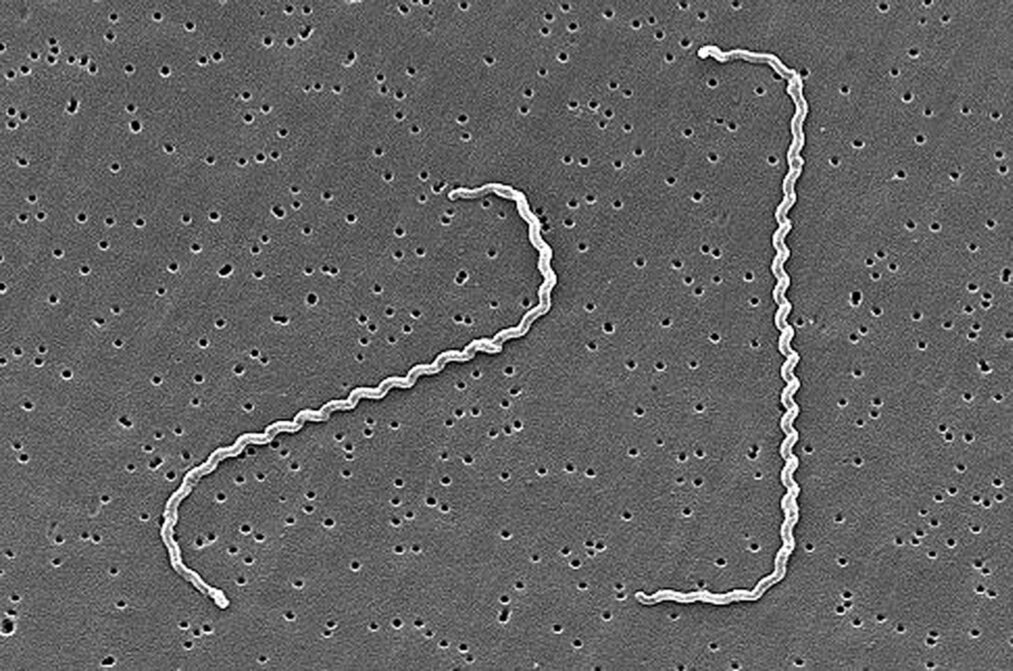

Leptospira è un batterio il cui nome deriva dalla combinazione della parola greca λεπτος, leptos, “sottile”, e della parola latina spira, con lo stesso significato dell’italiano “spira”. Gram negativo, aerobico obbligato, ha una forma di spirale, lungo 6-20 µm, con un diametro di 0.1µm (Fig.2); è in grado di muoversi grazie alla presenza di un flagello modificato che è in realtà noto come filamento assiale periplasmatico. Il meccanismo patogenetico è ancora poco chiaro: pare che le leptospire siano in grado di produrre tossine che potrebbero spiegare i danni agli endoteli. Una volta superata la barriera dei tegumenti, le leptospire raggiungono il torrente ematico e, attraverso questo, ogni organo e tessuto; si moltiplicano nell’endotelio dei piccoli vasi, provocando un danno vasculitico, responsabile di tutte le principali manifestazioni cliniche. Il danno epatico, che si verifica nei casi più gravi, non è infiammatorio ma direttamente epatocellulare, l’ittero è conseguenza dell’edema dei vasi capillari epatici, l’insufficienza renale è conseguenza del danno tubulare di tipo ipossico, tossico diretto o conseguente all’ipovolemia. Il danno polmonare è a carico degli alveoli e dell’interstizio vascolare.

Trasmissione

Gli animali infetti eliminano le leptospire dai reni, riversandole nell’ambiente esterno attraverso le urine. I microrganismi riescono a sopravvivere in terreni umidi, con un pH neutro o moderatamente alcalino, a temperature non particolarmente fredde. L’uomo viene contagiato per contatto della pelle (in presenza di ferite, anche microscopiche) o delle mucose con acqua dove sono presenti le leptospire, per contatto diretto con animali infetti o mangiando verdure contaminate. Non si conoscono casi di trasmissione della malattia da persona a persona.

Epidemiologia

La leptospirosi è una zoonosi cosmopolita, benché sia molto più diffusa nelle regioni tropicali (con tassi di sieropositività nelle popolazioni fino all’80%, segno di avvenuta infezione). L’infezione interessa mammiferi domestici o selvatici (ma anche uccelli e rettili) e occasionalmente, ma molto raramente e solo in particolari condizioni, l’uomo, in seguito a contatti accidentali con animali o materiali organici infetti. Sono più spesso colpiti i maschi adulti, soprattutto all’inizio dell’autunno.

Si stima che nel mondo vengano infettate da 7 a 10 milioni di persone ogni anno.

Diagnosi

La leptospirosi deve essere presa in considerazione in qualsiasi paziente con febbre di origine sconosciuta che potrebbe essere stato esposto alle leptospire (p. es., dopo annegamento in acqua dolce), ed è confermata i batteri sono isolati in campioni clinici o osservate in fluidi o tessuti.

Test strumentali e di laboratorio

Saggi molecolari, come la PCR (reazione a catena della polimerasi), possono anche confermare la diagnosi durante la fase iniziale della malattia, un saggio di immunoassorbimento legato all’enzima IgM (ELISA) rileva le infezioni entro 3-5 giorni, ma i risultati positivi devono essere confermati. È possibile che le colture di sangue e liquido cerebrospinale risultino positive durante la prima settimana di malattia, quando possono essere presenti le leptospire.

Terapia

La terapia antibiotica è più efficace se viene intrapresa in fase precoce di malattia. Nella malattia grave, uno dei seguenti trattamenti è obbligatorio:

Penicillina G da 5 a 6 milioni di unità.

Ampicillina.

In casi meno gravi, uno dei seguenti può essere somministrato per 5-7 giorni:

Doxiciclina.

Amoxicillina.

Nei casi gravi, è importante anche il trattamento di supporto, che comprende il reintegro idro-elettrolitico.

Aspetti medico veterinari

Anche i nostri amici a quattro zampe si possono ammalare di leptospirosi, ed essendo una zoonosi, questo è un aspetto importantissimo che si ripercuote sulla salute pubblica. Di seguito un elenco delle manifestazioni della patologia nelle principali specie domestiche:

Leptospirosi dei ruminanti: i sintomi principali sono febbre, ittero, carenza di ossigeno nel sangue, urine di colore scuro, apatia, inappetenza e diminuzione del rendimento.

Leptospirosi dei suini: le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili, poiché basta un numero ridotti di agenti patogeni per contrarre l’infezione. I sintomi principali sono l’aborto e la nascita di maialini poco vitali, che muoiono dopo pochi giorni. In caso di aborto i feti muoiono uno dopo l’altro. Nei feti nati morti si può dunque osservare una tipica progressione della taglia e della decomposizione.

Leptospirosi del cane (malattia di Stoccarda o tifo canino): si manifesta con febbre accompagnata da spossatezza, rifiuto del nutrimento, vomito e diarrea, sintomi da insufficienza renale.

Leptospirosi di altre specie:

nei cavalli ha in genere un decorso asintomatico (subclinico).

poiché i felini sono molto resistenti alle leptospire, i casi di malattia sono estremamente rari.

Quanto alla diagnosi e al trattamento sono sovrapponibili a quelli eseguiti in medicina umana.

Come detto in precedenza, essendo un’importante zoonosi con dei risvolti sulla salute pubblica, eventuali sospetti di malattia con i conseguenti accertamenti diagnostici e le procedure sanitarie che ne derivano, sono regolamentate dal Regolamento di Polizia Veterinaria.

Prevenzione

La prevenzione della malattia (infezione professionale a cui possono essere esposti veterinari, allevatori, addetti ai sistemi fognari, disinfettori) include l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali o DPI (tute impermeabili, stivali, guanti, ecc.) per evitare il contatto quando si lavora con animali potenzialmente infetti o quando c’è il rischio di venire in contatto con roditori o deiezioni urinarie di ratti. Inoltre, per i cani sono disponibili i vaccini.

Dr. Giosuè Ruggiano

Fonti

- Orphanet: Leptospirosi

- Leptospirosi – Malattie infettive – Manuali MSD Edizione Professionisti (msdmanuals.com)

- Leptospira interrogans – scheda batteriologica ed approfondimenti (microbiologiaitalia.it)

- Leptospirosi – Paginemediche

- Immagine 1: Leptospirosi – ScienceDirect

- Immagine 2: Leptospirosi – Wikipedia

- Figura in evidenza: pagina del libro da colorare topo divertente cartone animato – Scarica Immagini Vettoriali Gratis, Grafica Vettoriale, e Disegno Modelli (vecteezy.com)