L’ appendicite è una infiammazione a carico dell’appendice che può insorgere acutamente o svilupparsi nel tempo, si verifica in entrambi i sessi, maschile e femminile, e può verificarsi in tutte le età della vita, anche se più frequentemente colpisce l’infanzia e l’adolescenza. Questo, perchè, l’ appendice è formata in buona parte da tessuto linfoide, la cui caratteristica è di essere composto da cellule del nostro sistema immunitario, proprio per questa sua particolare composizione, questo organo è più soggetto ad infiammazione nei soggetti più giovani il cui sistema immunitario è più reattivo.

Caratteristiche

L’ appendice è una piccola struttura tubulare collegata alla parte inferiore e mediale del cieco 2 o 3 centimetri sotto il punto in cui vi finisce l’intestino ileale, per la sua somiglianza con un lombrico è detta vermiforme. Ha una lunghezza molto variabile che può andare dai 2 ai 25 cm, la sua superficie, roseo grigiastra, è liscia e uniforme, ma nel caso di infiammazione dell’organo diventa turgida, irregolare e assume un colore rosso vivo o violaceo; all’interno presenta una cavità del diametro di pochi millimetri. L’ appendice è un organo dotato di grande mobilità per il fatto che il peritoneo, ne fissa soltanto la base, lasciandone libera la punta. Nei casi in cui il viscere sia particolarmente lungo potrà quindi impegnare direzioni diverse in senso:

- ascendente: in circa il 10/13% dei casi il corpo dell’appendice corre posteriormente al cieco (appendice retrocecale) e la sua punta può giungere all’altezza del rene o addirittura del fegato

- discendente: in poco meno del 50% dei soggetti l’appendice è rivolta verso il basso e quindi penetrando nel piccolo bacino può avere rapporto con gli organi che vi hanno sede (vescica, utero, ovaio, retto)

- laterale: in circa il 20/26% dei casi è rivolta verso la spina iliaca anteriore

- mediale: il 10/17% delle volte l’appendice volge verso la cavità addominale passando sotto o in mezzo alle anse intestinali

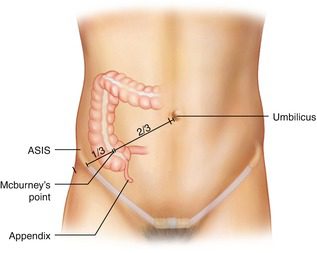

Tale variabilità di posizione comporta possibilità di rapporti con organi assai diversi (colecisti, rene, ovaio) e spiega le difficoltà di inquadramento diagnostico che talora si riscontrano. Con il cieco in posizione normale la proiezione della base dell’appendice sulla parete addominale cade in corrispondenza del punto di McBurney (Fig.1), così chiamato in onore del chirurgo Charles McBurney che alla fine dell’800 lo individuò per la prima volta, descrivendo una nuova via di accesso laparotomico negli interventi di appendicectomia che corrisponde al punto di unione dei due terzi medi con il terzo laterale di una linea ideale che unisce l’ombelico alla spina iliaca anteriore superiore.

Eziologia e patogenesi

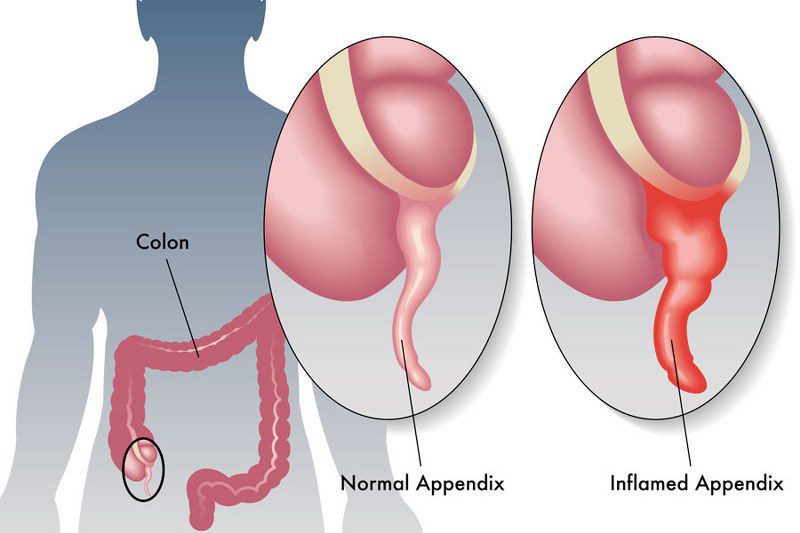

L’ appendicite (Fig.2) si verifica in seguito all’ostruzione del lume dell’ organo che può essere provocata da molteplici fattori come l’accumulo di muco nel suo lume, l’aumento di volume dei follicoli linfatici che la circondano e anche da residui alimentari che ostruiscono il suo lume. L’ infiammazione provoca, inizialmente, un gonfiore e, successivamente, se non si interviene in tempo con farmaci adeguati, questo gonfiore può evolvere verso la formazione di pus. Se il processo infiammatorio prosegue ulteriormente si può verificare la perforazione dell’ appendice: questo processo dura in media 24-36 ore, ma nell’età infantile l’evoluzione è molto più rapida.

Le appendiciti acute non sono tutte uguali: si distinguono in base all’evoluzione del processo infiammatorio, si parla di:

- Appendicite acuta catarrale quando l’appendice è estremamente infiammata, tumefatta e di colore rosso. Il lume viene è ostruito da secrezioni di muco e ancora non vi è stato un coinvolgimento del peritoneo; è l’opzione meno grave, poiché il processo infiammatorio può addirittura regredire

- Appendicite acuta purulenta o flemmonosa, quando l’infiammazione è più estesa e l’ appendice si presenta di colore violaceo ricoperto da uno strato grigio, con l’estremità ingrossata. Il pus è presente sia nel lume che nelle pareti dell’ appendice e possono essere presenti piccoli ascessi

- Appendicite acuta gangrenosa, quando l’infiammazione è al massimo stadio, e l’ appendice è completamente di colore grigio per presenza di aree necrotiche, già perforate e fuoriuscita di pus e feci. In questi casi più gravi è necessario intervenire immediatamente per evitare la perforazione che porta a peritonite

Segni e sintomi

Meno del 50% dei pazienti con appendicite presenta i sintomi tipici in cui il dolore ha inizio nell’ addome superiore o nella zone circostante l’ ombelico, si sviluppano quindi nausea e vomito e successivamente, dopo qualche ora, la nausea passa e il dolore si sposta nella parte inferiore destra dell’addome. Le pressione manuale su quest’area è dolorosa e, al rilascio, il dolore può aumentare nettamente (segno di Blumberg), di frequente la temperatura raggiunge i 37,7-38,3 °C. In molti soggetti, il dolore, soprattutto nei lattanti e nei bambini, può essere diffuso anziché localizzato alla parte inferiore destra dell’addome, nei soggetti anziani e nelle donne in gravidanza, il dolore può essere meno intenso e l’addome è meno dolente alla palpazione. Se l’ appendice si perfora, il dolore può ridursi per diverse ore; successivamente, insorge peritonite e dolore e febbre diventano più gravi. Il peggioramento dell’infezione può causare shock.

Epidemiologia

Si calcola che circa il 7% della popolazione del mondo occidentale vada incontro prima o poi a un attacco appendicolare e l’1% subisca un intervento di appendicectomia. In Italia si praticano all’incirca 55-60.000 interventi di appendicectomia all’anno.

Diagnosi

Il medico può sospettare un’ appendicite dopo aver considerato i sintomi del paziente ed esaminato l’addome. Sintomi simili a quelli tipici dell’ appendicite possono comparire anche in caso di altre malattie quali, ad esempio, la gastroenterite (se è presente diarrea), le infezioni delle vie urinarie, le malattie delle ovaie e delle tube, la gravidanza extrauterina nelle donne, il blocco intestinale, la stitichezza. Di conseguenza, per identificare la causa dei disturbi possono essere prescritti anche l’esame delle urine, per escludere un’infezione urinaria o, in caso di donne in età fertile, il test di gravidanza per essere certi che non si tratti di una gravidanza extra-uterina.

Test strumentali di laboratorio

È importante anche l’alterazione contemporanea di alcuni parametri di laboratorio, in particolare deve essere presente una leucocitosi neutrofila significativa. L’entità dei valori che possono andare da 10-19.000 comunque non rispecchia sempre la gravità del quadro clinico, mentre valori > 20.000 possono essere indicativi di una peritonite conseguenza della perforazione dell’organo. Se ciò è sufficiente in circa l’80% dei casi nel restante 20% il quadro clinico è meno chiaro e richiede ulteriori valutazioni e il ricorso ad alcune indagini strumentali.

L’ecografia addominale, preferibilmente eseguita con tecnica doppler, è utile per diagnosticare l’ appendicite, specialmente nei pazienti pediatrici. Gli ultrasuoni possono mostrare una raccolta di fluidi liberi nella fossa iliaca destra e un aumento del flusso sanguigno nell’appendice; altri segni ecografici secondari di appendicite acuta includono la presenza di grasso mesenterico ecogeno che circonda l’appendice e l’ombra acustica di un’ appendicolite.

La tomografia computerizzata, ove facilmente disponibile, è frequentemente utilizzata nelle persone in cui la diagnosi non è evidente a seguito dell’anamnesi e dell’esame obiettivo. Tuttavia, i rischi legati all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, proprie di questa metodica, la rende non idonea per i bambini e per le donne in gravidanza, soprattutto quando è possibile utilizzare in alternativa la risonanza magnetica.

In generale, una semplice radiografia dell’addome non è utile per formulare una diagnosi di appendicite e non dovrebbe essere eseguita nel corso di una indagine per tale patologia.

Punteggio di Alvarado

Nel 1986 fu proposto un sistema a punteggio clinico, conosciuto come Alvarado clinical score dal nome del suo autore, che agevolasse la diagnosi di appendicite. Esso è basato sul riscontro di alcuni sintomi, segni e reperti di laboratorio ai quali viene attribuito un punteggio; se la somma è superiore a 7 la diagnosi viene confermata, se inferiore a 5 è forte la probabilità che non si tratti di appendicite. I punteggi intermedi tra 5 e 7 richiedono accertamenti ulteriori. Lo schema originale ha subito alcune variazioni; viene adoperato nei paesi di lingua inglese e in qualche paese europeo.

| Sintomi | |

|---|---|

| Dolore che migra in fossa iliaca destra | 1 punto |

| Anoressia | 1 punto |

| Nausea e vomito | 1 punto |

| Segni | |

| Dolore alla palpazione in fossa iliaca destra | 2 punti |

| Manovra di Blumberg positiva | 1 punto |

| Febbre | 1 punto |

| Esami di Laboratorio | |

| Leucocitosi | 2 punti |

| Neutrofilia con spostamento a sx dello schema di Arneth | 1 punto |

| Punteggio Totale | 10 punti |

Terapia

Il trattamento principale dell’ appendicite prevede l’intervento chirurgico, il ritardo dell’intervento chirurgico fino all’accertamento dell’origine del dolore addominale può essere letale: un’appendice infetta può perforarsi in meno di 36 ore dalla comparsa dei sintomi. Al riscontro di un’ appendicite, si somministrano liquidi e antibiotici per via endovenosa e si asporta l’appendice. Di recente, è cresciuto l’interesse verso il trattamento dell’ appendicite con soli antibiotici, in modo che l’intervento chirurgico possa essere rimandato o evitato. Sebbene questo trattamento possa avere successo in alcuni soggetti, è ancora in corso di studio, e la rimozione chirurgica dell’ appendice viene ancora considerato il trattamento raccomandato.

Prognosi

Con un intervento precoce le probabilità di morte per appendicite si abbassano notevolmente, il soggetto riesce generalmente a lasciare l’ospedale dopo 1-3 giorni e, di norma, il recupero risulta rapido e completo; tuttavia, negli anziani i tempi di recupero sono più lunghi. Senza intervento chirurgico o cura antibiotica, l’ appendicite ha esiti letali in oltre il 50% dei casi.

Dr. Giosuè Ruggiano

Fonti

- Appendicite: sintomi, diagnosi e trattamento di una patologia comune tra i giovani – IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria

- Immagine iniziale: Appendicite, sintomi e cause. Dove si trova l’appendice? (salutebenessereonline.com)

- Appendicite – Wikipedia

- Figura 1: General and Emergency Surgery | SpringerLink

- Appendicite | Auxologico

- Figura 2: Appendicite: come riconoscere e prevenire quella acuta e quella cronica. | Puro Benessere

- Appendicite – Disturbi digestivi – Manuale MSD, versione per i pazienti (msdmanuals.com)

- Appendicite: cos’è e come riconoscerla – ISSalute