Caratteristiche

Il Viscum album L. (Fig.1), è una pianta sempreverde epifita emiparassita di circa 100 specie di alberi e di arbusti, ma che raramente si trova sulle querce. Questo vuol dire che è una pianta senza radici. Infatti, quando entra in contatto con un ramo, il vischio vi affonda una sorta di prima radice, la quale si dirama tra il legno e la corteccia, facendo gonfiare il supporto. È capace di fotosintesi, ma dipende dal suo ospite per l’acqua e i sali minerali (tra cui carbonio, azoto e zolfo). Per questo è possibile definirlo come un semiparassita (o emiparassita). Però, in inverno, sugli alberi decidui, il vischio ridistribuisce parte della sua produzione alimentare al suo ospite.

Il vischio ha una longevità di circa 27-30 anni, la quale ovviamente è legata alla longevità del suo ospite.

Descrizione del parassita

Nel vischio, le foglie, che sono opposte e sempreverdi (con un età che varia dai 3 ai 17 anni), hanno una consistenza coriacea e non hanno stelo. Inoltre, l’intera lamina fogliare ha nervature parallele che variano in numero da 3 a 5. La lunghezza delle foglie in media è tra i 2 e gli 8 cm, mentre la larghezza minima è di 0.3 cm e la massima di 4.3 cm. Le foglie sono equifacciali, infatti presentano gli stomi sia sulla parte superiore che quella inferiore della pagina fogliare. Queste, come i rami, hanno un colore giallo-verde per via di una carenza di clorofilla (Fig. 2).

La pianta di vischio presenta dimorfismo sessuale. Infatti, vi sono piante che producono solamente polline (maschi) e piante che producono solamente bacche (femmine). Il Viscum album ha una forma globosa che raggiunge un diametro di anche 150 cm.

Su una singola pianta, i fiori giallastri e apetali sono tutti maschili o femminili, e di solito sono raggruppati in gruppi da tre alle biforcazioni o nelle ascelle delle foglie. Il fiore centrale è diverso dagli altri due, presentandosi più grande o più, semplicemente, completo.

I fiori maschili hanno 4 sepali e 4 stami quando sono nella posizione laterale, 5 o 6 sepali e altrettanti stami se sono mediani. Le antere sono attaccate alle punte del sepalo. Invece, nei fiori femminili si trovano 4 sepali che terminano con 4 lobi eretti liberi che aderiscono all’ovario.

Il frutto è una bacca bianca traslucida e costoluta, la cui polpa viscida contiene un unico grande seme verde.

Filogenesi

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Plantae |

| Sottoregno | Tracheobionta |

| Superdivisione | Spermatophyta |

| Divisione | Magnoliophyta |

| Ordine | Santalales |

| Famiglia | Viscaceae |

| Genere | Viscum |

| Specie | V. album |

Ciclo biologico

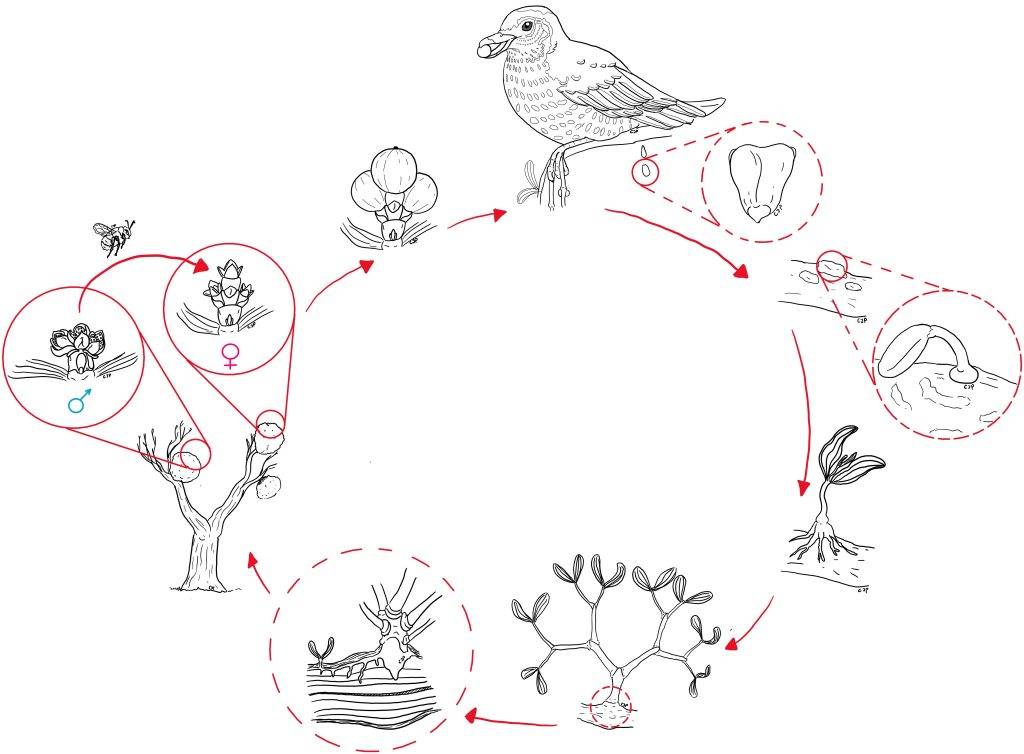

L’impollinazione avviene ad opera degli insetti, che trovano il nettare che trasuda dai fiori, e raramente ad opera del vento. La diffusione dei semi avviene invece grazie a tordi o altri piccoli uccelli. Solitamente i volatili si nutrono solamente della bacca e non del seme. Infatti, sfregano il becco sulla corteccia per liberarsene, oppure in altri casi si cibano anche del seme, ma, non digerendolo, esso viene espulso con le feci.

I semi hanno la particolarità di essere molto viscosi e di conseguenza, quando atterrano su qualche ramo, difficilmente non rimangono attaccati.

Nella maggior parte dei casi, l’infestazione iniziale si verifica su alberi più grandi o più vecchi perché gli uccelli preferiscono appollaiarsi sulle cime degli alberi più alti. Inoltre, una grave infestazione di vischio si verifica spesso all’interno di alberi già infetti. Questo perché gli uccelli sono attratti dalle bacche e possono passare molto tempo a cibarsene.

Inoltre, i semi possono cadere dalle piante di vischio nella parte superiore dell’albero, creando nuove infestazioni sui rami inferiori. La rapidità con cui il vischio si diffonde dipende dalla vicinanza con altri alberi e dalla presenza di piante appena piantate. Infatti queste ultime possono essere rapidamente infestate se crescono vicino a vecchi alberi molto infestati.

Dopo che il seme del vischio germina, cresce attraverso la corteccia e nei tessuti di conduzione dell’acqua dell’albero, dove si sviluppano strutture simili a radici chiamate haustoria. Le haustorie si estendono gradualmente su e giù nel ramo man mano che il vischio cresce.

Inizialmente, la pianta parassita cresce lentamente. In particolare, è stato osservato che la germinazione può durare 3 anni, producendo un paio di internodi all’anno. Infatti, la lunghezza delle foglie e degli internodi aumenta durante i primi cinque anni dopo la germinazione (variando da 1 a 9 cm) e diminuisce lentamente in seguito raggiungendo un diametro di diversi metri.

Dopo 4-5 anni, in Novembre-Dicembre, la pianta fiorisce e produce semi (Fig. 3). Da quel momento in poi, una volta ogni anno andrà in fruttificazione. Infatti, il vischio ha prevalentemente una riproduzione sessuale e raramente asessuale.

L’apice di crescita annuale della parte aerea si ha a Maggio e Giugno, mentre i filamenti corticali hanno una crescita costante e di 0.75 cm all’anno. Invece, gli haustoria crescono in maniera correlata al cambio della pianta ospite.

Le piante di vischio vecchie, in alcune specie ospiti, sviluppano grandi aree gonfie sui rami infetti dove il vischio penetra. Se la porzione visibile del vischio viene rimossa, da essa nuove piante spesso rispuntano dalle haustorie rimaste nel tronco.

Danni

Il vischio causa sia un danno per la perdita dell’albero sia un danno di qualità del legno che della produzione dei frutti.

C’è da specificare che l’infezione del vischio non porta direttamente alla morte degli alberi. La sua presenza in un albero aumenta però l’impatto della carenza idrica e riduce fortemente la sua capacità di assimilare carbonio in condizioni di siccità. Infatti, le piante ospiti del vischio hanno una perdita del loro sistema di immagazzinamento dell’acqua e il loro unico modo per sopravvivere è chiudere gli stomi. Di conseguenza, questo porta a ridurre la loro traspirazione.

Questo è un meccanismo di successo nel breve termine, ma aumenta il rischio di fame di carbonio e morte a lungo termine per l’albero ospite. Inoltre, l’assorbimento dei nutrienti da parte del vischio richiede un’elevata quantità d’acqua e quindi aumenta ulteriormente lo stress idrico nell’ospite.

In aggiunta, l’interruzione del sistema del controllo stomatico della pianta, fa sì che l’ospite abbia una diminuzione del guadagno fotosintetico.

Infatti, quando si impianta nell’albero, il vischio cresce con la pianta infetta. In questo modo, ogni anno, durante la crescita dell’anello, crescono anche le radici del vischio al suo interno ed entrano passivamente. Questo danno porta una riduzione del valore economico del legname e l’impossibilità di utilizzare i rami gonfiati dall’infezione.

In aggiunta, si è constatato che il vischio influisce sull’uso industriale dell’albero e porta a conseguenti perdite economiche a causa dei lavori di manutenzione che verrebbero condotti. Inoltre, le anomalie nei prodotti a base di legno introdotti sul mercato influenzano negativamente la domanda dei consumatori.

Un ulteriore danno economico è dovuto a una riduzione della fruttificazione nel caso di piante da frutto ospiti.

Cure

Una delle principali strategie per contrastare questo parassita è la prevenzione. Si raccomanda di pulire le parti del tronco contaminate dal vischio mediante raschiatura ed evitare qualsiasi contatto di queste parti con la luce del sole e l’aria. Nel caso in cui il vischio sia osservato sui rami, è consigliato tagliare e rimuovere questi rami.

In alcuni casi è meglio rimuovere completamente gli alberi gravemente infestati perché di solito sono una fonte di semi di vischio e potrebbero infettare altre piante.

Esistono anche trattamenti chimici, ma solitamente non sono economicamente sostenibili.

Piante ospiti

Il vischio presenta 36 generi e 1400 specie di cui fa parte il Viscum album L. Questo vischio ha a sua volte tre sottospecie: il Viscum album subsp. album (che si trova sulle dicotiledoni), V. album subsp. austriacum (sul genere Pinus sp. raramente su Larix sp. e Picea sp.) e V. album subsp. abietis (solitamente su abeti).

Quindi si ha un ampio spettro di ospiti, anche a seconda dell’ambiente. Il Viscum album, prendendo acqua e composti inorganici disciolti direttamente dallo xilema del suo ospite, è influenzato indirettamente attraverso l’ospite per quanto riguarda le precipitazioni e la chimica del suolo.

Dei ricercatori hanno notato che in ambiente urbano le piante ospiti comuni erano: Tilia cordata, Acer platanoides, Populus nigra, Populus × berolinensis, Populus nigra, e Acer saccharinum.

Condizioni ambientali

Il Viscum album si sviluppa in climi temperati e tropicali. Infatti, copre un ampio areale di diffusione.

Infatti, il vischio può crescere in un range di temperatura, con una media superiore di 15°C nel mese più caldo, e una media superiore a -8°C nel mese più freddo. I fiori riescono a tollerare i -8°C.

Il V. album è una specie che richiede luce, soprattutto per la germinazione. Secondo l’indicatore di Landolt e Ellenberg è classificato come specie che cresce principalmente in piena luce, ma a volte sopravvive in leggera ombra. Infatti, solitamente infetta i lunghi rami non coperti da altre branche.

Per questo, seppure l’infezione dei fusti sia possibile, il vischio è generalmente è situato nella corona degli alberi ospiti, in particolare su germogli relativamente giovani e con una corteccia sottile.

Va sottolineato che il vischio non si trova solo nelle foreste, ma anche in contesto urbano. Alcuni ricercatori hanno dimostrato che la diffusione del Viscum album in città ha, invece, come principali fattori l’età degli alberi e l’umidità relativa dell’aria.

Areale di diffusione

Il vischio è una pianta originaria dell’Europa e ha come confini meridionali e occidentali il Mar Mediterraneo e l’Oceano Atlantico, mentre quelli settentrionali ed orientali sono la Svezia meridionale e il Mar Nero e nelle montagne a sud del Mar Caspio. Inoltre, la sua presenza è stata registrata anche in diverse isole: Gran Bretagna, Sicilia, Creta, Corsica e nelle isole nel Mare Mälaren svedese. In America è stato invece importato dall’uomo.

L’areale potrebbe cambiare a seconda della sottospecie. Il fattore interessante è che avendo molte piante ospiti la sua diffusione non è limitata da esse. Infatti, il fattore limitante, in particolare nella parte settentrionale ed orientale, è la temperatura.

Normalmente si presenta nella regione collinare e submontana non oltre 1000 m di altitudine, ma in siti esposti al sole, come nella Spagna meridionale, può anche essere anche ad altitudini maggiori.

Curiosità

L’organizzazione del vischio è molto geometrica. La gemma terminale di ogni ramo abortisce, lasciando le due gemme laterali a svilupparsi con un angolo di 120°. Con la prospettiva schiacciata, si può vedere nella palla di vischio una moltitudine di esagoni.

Inoltre, il vischio è stato utilizzato per modellizzare il cambiamento della distribuzione delle piante in Europa come conseguenza dei cambiamenti della temperatura dati dall’aumento dell’anidride carbonica in atmosfera. Il riscaldamento globale potrebbe portare l’espansione del vischio a nord ed est, ma anche la sua estinzione dalla Gran Bretagna. Questa ipotesi è stata confermata dai fossili datati dal periodo di calore postglaciale.

Il vischio europeo (Viscum album) è una pianta nota anche per il suo ciclo di vita molto speciale e per le sue straordinarie proprietà biochimiche. In particolare, ha una modalità insolita di respirazione cellulare che avviene in assenza del complesso mitocondriale I.

Utilizzi

Le bacche di vischio sono tossiche per gli esseri umani in piccole quantità: circa dieci bacche possono causare problemi digestivi e cardiovascolari pericolosi per la vita.

D’altra parte, come la Galla chinensis e altri estratti naturali, alcuni estratti dell vischio (Fig. 4) hanno proprietà curative. Infatti, è un ipotensivo, sedativo e ansiolitico riconosciuto. Inoltre, è anche usato per le malattie degenerative delle articolazioni. La sua azione benefica contro diversi tumori, in particolare per morte cellulare apoptotica, è nota nell’ambito oncologico.

Noti nell’ambiente medico sono gli effetti dell’immunomodulatore Iscador ® (estratto dal vischio): aumento dell’attività delle cellule natural killer e delle antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity e del livello di linfociti granulari grandi. Come pure aumenti significativi nelle risposte mitogeniche a fitoemoagglutinina e concanavalin.

Un altro farmaco dagli estratti del vischio è Isorel ®. Questo potrebbe essere un grande alleato nella terapia sperimentale adiuvante del cancro aumentando l’efficienza della chemioterapia con ciclofosfamide. Infatti, è stato notato, in esperimenti in vitro su topi, che aumenta la reattività dei linfociti di soggetti portatori di tumore ai mitogeni (ConA e LPS), indicando così i suoi effetti immunostimolanti per i linfociti immunosoppressi dal cancro. Inoltre, inibisce l’incorporazione di aminoacidi marcati 3H (sintesi proteica) in varie linee cellulari maligne. In questo modo riduce quindi la crescita tumorale e la sua metastasi.

Per ovvie ragioni, l’automedicazione è fortemente sconsigliata.

Un ulteriore dettaglio molto interessante è la sua proprietà anti-fungina. Non solo contro funghi che interessano l’uomo, come Candida albicans, ma anche in quelli agrari. Infatti, è stato osservato che in vitro gli estratti di vischio hanno un effetto inibitore su Aspergillus niger, Fusarium oxysporium, Botryodiplodia theobromae, Geotrichum candidum, Fusarium solani, Sclerotinia sclerotiorum e Phytophthora infestans

Fonti

- Pierre e Délia Vignes, Thierry Olivaux, Catherine Maillet e Ariane Roland (2011). L’herbier des plantes sauvages. éditions Larousse, 21 rue du Montparnasse 75283 Paris Cedex o6, ISBN: 978-2-03-585710-1

- Murat Han Ertuğrul e Osman Komut (2020). Mistletoe (Viscum album L.) damage and its economic effects in scots pine (Pinus sylvestris L.) natural regeneration and afforestation areas. Applied Ecology and Environmental Research Vol. 18 (1), pp. 549-559

- Atakan öztüruk (2010). Determination of Customers’ Demand and Expectations in the Auction Sales of Artvin Regional Directorate of Forestry. Artvin Çoruh University Faculty of Forestry Journal, Vol. 11 (2), pp. 61-73

- Marianne Popp e Andreas Richter (1998). Ecophysiology of Xylem-Tapping Mistletoes. Progress in Botany, Vol. 59, pp. 659-674

- Beşir Yüksel, Süleyman Akbulut, Akif Keten (2005). The damage, biology and control of pine mistletoes (Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollman). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Sayfa, pp. 111-124

- Yannis Raftoyannis, K. Radoglou, M. Bredemeier (2015). Effects of mistletoe infestation on the decline and mortality of Abies cephalonica in Greece. Annals of forest research, Vol. 58, pp. 55-65

- Malcom Calder e Peter Bernhardt (1983). The biology of mistletoes. Eds. Academic Press, Orlando, Fla. Vol. 227 (4684), pp. 290-348.

- Peter Escher, Andreas D. Peuke, Peter Bannister, Siegfried Fink, Wolfram Hartung, Fan Jiang, Heinz Rennenberg (2008). Transpiration, CO2 assimilation, WUE, and stomatal aperture in leaves of Viscum album (L.): Effect of abscisic acid (ABA) in the xylem sap of its host (Populus x euamericana). Plant Physiology and Biochemistry, Vol. 46, pp. 64-70

- G. Glatzel e B. W. Geils (2009). Mistletoe ecophysiology: host–parasite interactions. Botany, Vol. 87 (1)

- Roman Zweifel, Sara Bangerter, Andreas Rigling, Frank J. Sterck (2012). Pine and mistletoes: how to live with a leak in the water flow and storage system?. Journal of Experimental Botany, Vol. 63 (7), pp. 2565–2578

- Lucie Schröder,Natalija Hohnjec,Michael Senkler,Jennifer Senkler,Helge Küster,Hans-Peter Braun (2021). The gene space of European mistletoe (Viscum album). The plant Journal, Vol. 109 (1), pp. 278-294.

- Pests in Gardens and Landscapes: Mistletoe

- Liubov Skrypnik, Pavel Maslennikov, Pavel Feduraev, Artem Pungin, Nikolay Belov (2020). Ecological and Landscape Factors Affecting the Spread of European Mistletoe (Viscum album L.) in Urban Areas (A Case Study of the Kaliningrad City, Russia). Plants, Vol. 9 (3), pp. 394-408

- D. Zuber (2004). Biological flora of Central Europe: Viscum album L.. Flora, Vol. 199, pp. 181-203

- T. Hajto (1986). Immunomodulatory Effects of Iscador: A Viscum album Preparation. Oncology, Vol. 43

- Evren ÖnayUçar, Ali Karagöz, Nazlı Arda (2006). Antioxidant activity of Viscum album ssp. album. Fitoterapia, Vol. 77, (7-8), pp. 556-560

- Neven Zarkovic, Tea Vukovic, Iva Loncaric, Martina Miletic, Kamelija Zarkovic, Suzana Borovic, Ana Cipak, Senka Sabolovic, Martin Konitzer e Susanne Mang (2004). An Overview on Anticancer Activities of the Viscum Album Extract Isorel®. Cancer Biotherapy & Radiopharmacehticals, Vol. 16 (1).

- Anna Szurpnicka, Anna Kowalczuk e Arkadiusz Szterk (2020). Biological activity of mistletoe: in vitro and in vivo studies and mechanisms of action. Archives of Pharmacal Research, Vol. 43, pp. 593–629