Caratteristiche

Penicillium roqueforti (Figura 1) è un fungo saprofita appartenente al genere Penicillium. E’ ampiamente distribuito in natura e può essere isolato dal suolo, specialmente se ricco in materia organica, e dalla superficie di alberi e specie vegetali di vario tipo.

P. roqueforti è celebre per il suo vasto utilizzo nell’industria alimentare: è una muffa commestibile, nota fin dai tempi degli antichi Romani, viene impiegata specialmente per la produzione di prodotti caseari come i formaggi erborinati. Viene anche utilizzato per la produzione di antibiotici, come penicilline, e altri metaboliti secondari ed enzimi di interesse industriale.

Venne descritto per la prima volta dal micologo americano Charles Thom nel 1906, il quale inizialmente lo classificò come una specie eterogenea di funghi sporigeni. Successivamente, con lo sviluppo delle moderne tecnologie, nel 1996 il gruppo di P. roqueforti venne riclassificato in base all’analisi molecolare del DNA ribosomiale in due varietà: P. roqueforti var. roqueforti (utilizzato per la produzione di formaggi) e P. roqueforti var. carneum (produttore di micotossine e antibiotici come la patulina).

P. roqueforti nell’industria alimentare

Come anticipato, P. roqueforti è una muffa commestibile usata in modo particolare nelle produzioni casearie. I formaggi più famosi che si ottengono con l’introduzione di P. roqueforti sono il Roquefort appunto, il Gorgonzola, lo Stilton e il Danablu, ovvero i formaggi erborinati (Figura 2).

Il ruolo di questo fungo nella preparazione dei suddetti formaggi consiste nella produzione di enzimi proteolitici (principalmente proteasi aspartiche che idrolizzano le caseine del latte) e lipolitici che contribuiscono al rassodamento e alla maturazione del formaggio, oltre che a conferire gli aromi tipici dei formaggi detti blu (blue cheese). Ciò che contribuisce più di tutto all’aroma finale dei formaggi erborinati è, infatti, la formazione dei composti volatili metil-chetoni derivanti dal metabolismo lipidico.

Nell’industria alimentare, P. roqueforti si utilizza in maniera controllata sia per garantire la commestibilità degli alimenti sia come conservante, ovvero per impedire che altre muffe nocive prendano il sopravvento.

P. roqueforti per la produzione di antibiotici

P. roqueforti è noto, inoltre, per la sua capacità di produrre altri metaboliti secondari come le penicilline (similmente ad altre specie appartenenti al genere Penicillium) utilizzate nell’industria farmaceutica per la produzione di antibiotici di vario spettro. Altre micotossine prodotte sono le patuline (Figura 3), composti idrosolubili che agiscono da antibiotici per numerose specie: sono inibenti nei confronti di funghi e specie batteriche sia Gram positive che Gram negative, ma sono anche tossiche per animali e piante superiori come mele, angurie, frumento, mais e piselli.

Altri interessanti metaboliti secondari prodotti da P. roqueforti sono le andrastatine A-D che hanno mostrato una potenziale attività anti-cancro: sembrano essere in grado di inibire le proteine responsabili dell’efflusso dei farmaci anti-cancro delle cellule multi-resistenti ai trattamenti antitumorali.

Filogenesi

| Regno | Fungi |

| Divisione | Ascomycota |

| Classe | Eurotiomycetes |

| Ordine | Eurotiales |

| Famiglia | Trichocomaceae |

| Genere | Penicillium |

| Specie | roqueforti |

Morfologia delle colonie

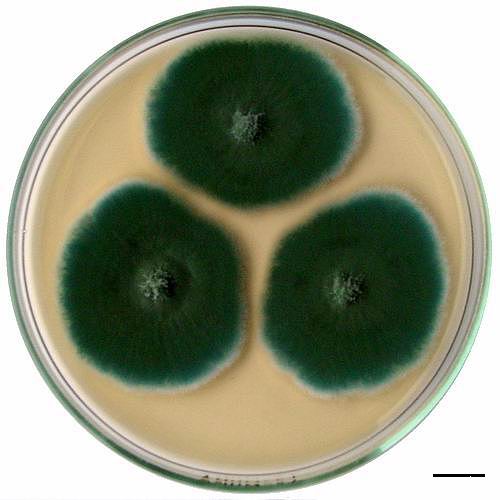

P. roqueforti non forma dei corpi fruttiferi visibili ad occhio nudo. Viene normalmente coltivato in laboratorio in solido sul terreno Czapek Yeast Autolysate agar (o Czapek agar) o su terreno a base di saccarosio e estratto di lievito (YES agar). Su questi terreni P. roqueforti forma delle colonie notevolmente grandi (40mm di diametro), di colore variabile dal marrone/verdastro al verde scuro, dall’aspetto vellutato (Figura 4).

Se cresciuto invece su Malt Extract agar, le colonie dai bordi filamentosi (che ricordano una ragnatela) raggiungono i 50 mm di diametro e il colore verde è ancora più intenso (Figura 5).

Patogenesi

P. roqueforti produce diverse sostanze tossiche, potenzialmente pericolose anche per l’uomo, tra cui: roquefortina, tossina PR e la festuclavina, la cui tossicità è tuttavia limitata.

Alcuni studi hanno dimostrato che la roquefortina in particolare, è una neurotossina in grado di causare attacchi convulsivi, danno epatico ed emorragie nel tratto digestivo nei topi, anche se i risultati ottenuti non sono ancora riproducibili. La tossina PR normalmente reagisce con i composti presenti nel formaggio neutralizzando così la sua tossicità. Alcuni ceppi wild producono, come anticipato, anche la patulina e l’acido penicillico: questi ceppi tuttavia non sono utilizzati per la produzione commerciale di formaggio, per cui non c’è il rischio di tossicità per l’uomo.

Pertanto, quanto sia potenzialmente pericolo P. roqueforti per l’uomo non è ancora del tutto chiaro; di certo, il fatto che i formaggi erborinati vengano consumati da secoli senza effetti collaterali noti è il segno che probabilmente, la potenziale tossicità per l’uomo è minima o del tutto inesistente.

Metodi di identificazione

Per l’identificazione di P. roqueforti si utilizzano principalmente le tecniche di identificazione molecolare basate sull’amplificazione tramite PCR di specifici tratti di DNA e relativo sequenziamento. Solitamente le sequenze utilizzate a tale scopo sono:

- sequenze specifiche del DNA ribosomale 18S;

- il gene 5.8S.

Oltre al sequenziamento e successivo allineamento in banca dati, è possibile analizzare le sequenze amplificate mediante la tecnica rDNA PCR RFLP (restriction fragment length polymorphism). Essa consiste nell’amplificare regioni specifiche del DNA, come quelle menzionate in precedenza, e sottoporle a trattamento con enzimi di restrizione. Una corsa elettroforetica permetterà poi di individuare le dimensioni dei frammenti, che sono specie-specifiche, e consentono quindi di identificare le specie di interesse come P. roqueforti in questo caso.

Fonti

- L.B: Bullerman, Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (Secondo Edition), 2003

- J.F. Martín, M. Coton, in Fermented Foods in Health and Disease Prevention, 2017

1 commento su “Penicillium roqueforti”