Che l’attributo “vegetale” non possa più valere “inerte”, come nella zoocentrica prospettiva del nostro passato scientifico, è fulcro ben fermo di pregiati settori della ricerca scientifica: la Neurobiologia Vegetale, per esempio. Da Platone in avanti, infatti, νεῦρον è lemma sottratto proprio all’àmbito vegetale, quale «fibra vegetale». Solo per traslato, anzi, si è arrivati a tutto ciò che abbia natura fibrosa; comprese le nostre fisiche connessioni nervose. Riconosciute, sono infatti oggi vere e proprie reazioni vegetali, a stimoli esterni o interni. Ma, nell’ultimo studio sulle dinamiche del fungo Colletotrichum gloeosporioides, i ricercatori affondano lo sguardo in, ugualmente cruciali, funzioni statiche, di barriera, ricettacolo e dispersore, di una specie arborea antica. Il Guayabo, una frugifera bugia.

Psidium guajava o Guayabo: dal razionale all’indecifrabile.

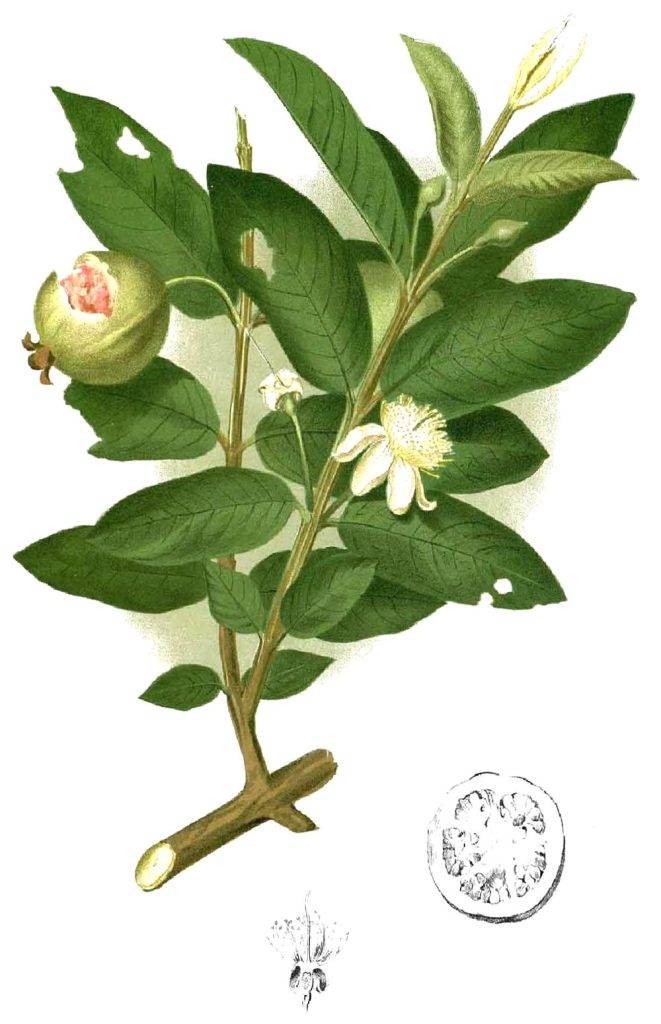

Dal razionale, della chiara nomenclatura binomia, Psidium guajava L., 1753 (figura 1), al vulgato spagnolo Guayabo; con approssimazioni fonetiche, delle molteplici culture ispaniche mondiali. Guava, Guiava, Guiavo, Psidio, Pero delle Indie. Albero da frutto, questo, che rientra nella famiglia delle Myrtaceae, originario dell’America centrale e meridionale, ma ben noto anche in Italia, dove il clima mite, delle regioni del Sud, accarezza infatti fiorenti coltivazioni. Trattasi, inoltre, di specie sempreverde, vestita di foglie coriacee di colore scuro, che si concede poi anche primaverili grandi fiori bianchi a piumino, cui seguono i frutti.

Fonte [antropocene].

I frutti. La bugia è lì. Probabilmente. Così si traduce, almeno in variante gergale e latinoamericana, il nome comune, del frutto di Guayabo, ossia guayaba, «bugia». Il frutto è tondeggiante: dimensioni ed aspetto dell’esocarpo, la buccia, evocano intensamente la tubercolarità irregolare del limone, e degli altri agrumi in genere. All’interno, però, la polpa svela un nuovo trompe-l’œil, simulando un pomodoro; che può assumere cromìe differenti a seconda della cultivar.

Caratteristica è, nel frutto, la ricchezza di semi; che infatti gli è valsa la denominazione di ψιδιον, «melagrana». Il verbo d’origine, ψίω, infatti intende lo «sminuzzare» in piccole parti. Come lo stesso verbo guayar, sminuzza in entità più ridotte. Incontrandosi quindi, le voci verbali, a metà strada, genere e suo attributo di specie, distanti secoli e civiltà. Tanti i germinali elementi, nel frutto. Futuro impellente della specie.

Bugia o pseudomelagrana, la specie arborea resta un frugifero globetrotter.

Tale azteco Xalxocotl, «prugna di sabbia» (figura 2), fu osservato e diffuso nel Cinquecento con le conquiste, acuminate e fendenti, delle Indie Occidentali, da parte dei Reami Europei. Del frutto e del suo albero, ne diede prima notizia, all’epoca, una vera personalità, di storico e naturalista, dell’entourage di corte, prima dell’Infante don Juan, poi del re di Napoli: Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (figura 3). Egli raggiunse le nuovissime Americhe, nel 1514, dove ebbe parte attiva anche nelle brutali campagne contro i popoli indigeni. Ispettore delle reali miniere d’oro, e Governatore di Darién, S. Domingo, Cartagena e Hispaniola. Cronista Generale delle Indie, dal 1532, ed autore di trattati e memorie (figura 4).

Sin da allora, il frutto e le sue foglie sono stati uno dei magici strumenti di guarigione, forniti dalla drogheria silvestre di giardini tropicali formidabilmente prodighi. Oggi, sono consumati in America meridionale, Asia e Nord Africa, i frutti dal sapore dolce acidulo; che si prestano tanto a degustazione cruda, quanto alla trasformazione in gelatine e marmellate. Complice l’alto tasso di pectina contenuta. Le molteplici pigmentazioni della polpa, inoltre, giungono a donare, alla tonalità rosata (figura 4), come detto, tutta l’aria di un conterraneo pomodoro; e come tale, in effetti, viene consumato, in speziate insalate. La gergale bugia, sarà dunque proprio nell’inganno dei sensi?

Fonte [giardinaggio].

Ma un fungo minaccia numerose colture alimentari. Psidium guajava ne svela il quadro dinamico.

Chiarita la storicità, la diffusione e la preminenza di una tale coltura, si può comprendere l’interesse scientifico per la sua salvaguardia da un nemico fungino che annovera, in realtà, diverse specie botaniche tra le sue vittime. Soprattutto piante da frutto: fragole, mango, agrumi, avocado, banano, ma colpisce anche le bacche di caffè in Africa, le colture di mais, canna da zucchero e sorgo. Il fungo è Colletotrichum gloeosporioides.

Esso procura una patologia crittogamica, detta antracnosi, poichè necrotizza e carbonizza (ἄνϑραξ «carbone») le giovani foglie, penetrando per via di ferite da distacco fogliare o da gelo. Ma il dinamico attacco virulento, si scerne essere composto da fasi. Inizia con la formazione dell’appressorium micotico tipico, da spore germinanti sulla superficie della pianta; quindi pone inserimento delle ife infette nella cuticola ospite che ne risulta inturgidita, come pure le cellule epidermiche. La colonizzazione fungina si giova, inoltre, di fattori di virulenza che il patogeno ottiene dalle fucine dell’ospite.

Le nascenti colonie, nella maggior parte dei casi entrano poi in una fase biotrofa, in cui i tessuti infetti restano ancora esteriormente integri; solo dopo si passa alla fase necrotrofa, con le evidenze lesionali patologiche.

Localizzazione fungina, prima che diffonda grazie al clima: lo studio.

I ricercatori, guidati da Pauline Dentika, hanno prelevato campioni di foglie di Guayabo da tre diversi campi distanti diverse centinaia di metri l’uno dall’altro. Ogni settimana, per 45 settimane. Il loro obiettivo prospettico era infatti puntato sull’andamento temporale degli effetti meteorologici in infezione da fungo. Così, su ogni albero, il campionamento ha riguardato tre tipologie topografiche di foglie (con annessi replicati, naturalmente): foglie prossime alla base dell’albero, quelle a media altezza, e foglie in cima. Inoltre, prelevate sia foglie senescenti sia foglie giovani, nel corso delle settimane e delle stagioni.

Da qui in poi, è cronaca di laboratorio.

Cronache di laboratorio.

La decontaminazione ha rappresentato il primo passaggio sperimentale preanalitico, mediante bagni in soluzione diluita di candeggina, metanolo ed acqua, secondo il protocollo messo a punto dallo stesso gruppo di ricerca lo scorso anno. Tale trattamento ha riguardato i campioni fogliari prelevati a diverse altezze sugli alberi presenti in cespugli d’aiuola. I ricercatori hanno inoltre separato ogni campione in tre aree fogliari: zona prossima allo stelo, media foglia e punta fogliare; considerando l’opportuna forma lanceolata a goccia delle foglie, favorente il massiccio tropicale dilavamento piovano.

Ciascuna area di ciascun esemplare fogliare è finita poi depositata su capsula Petri, recante medium di crescita d’agar semplice; i replicati, invece, depositati su S-medium, per agevolare la crescita specifica del fungo Colletotrichum gloeosporioides, rispetto agli altri miceti. Il tutto rigorosamente in sterilità; sotto cappa a flusso laminare. I replicati hanno fatto da controllo positivo, con uno o due ceppi di Colletotrichum gloeosporioides identificati, e da controllo negativo, con nessuna crescita, in nessun settore fogliare.

Una illuminazione per 12 ore ed una temperatura ambientale di 22-28°C, hanno accompagnato l’incubazione delle piastre. Quindi, osservazione microscopica dei risultati dopo 5 giorni. Le prevalenze fungine stimate corrispondono al rapporto tra occorrenza del fungo dinamico, nel campione in oggetto, ed il campione settimanale totale.

Fattori atmosferici, e prevalenza di Colletotrichum gloeosporioides.

Per l’intero periodo i ricercatori hanno valutato valori settimanali di parametri atmosferici, quali:

- durata media di umettazione in ore (DH);

- precipitazioni o media giornaliera e massima in percentuale (UM e UX);

- durata dei livelli di umidità superiori al 90% in ore decimali (U9);

- temperatura minima e massima in gradi centigradi (TN e TX);

- velocità media settimanale dei venti e velocità massima in m.s−1 (V e VX).

Durante la compilazione della matrice dei dati meteorologici, i fattori sono stati registrati come “posteriori”, quelli i cui valori sono settimanali; “precedenti”, quelli i cui valori si riferiscono alla settimana precedente al campionamento. Per esprimere poi la prevalenza del fungo in funzione delle differenti categorie (età della foglia, regione della superficie fogliare, altezza sull’albero, e interazioni tra età e regione fogliare), i ricercatori hanno applicato un modello di regressione logistica.

Analisi di prevalenza del fungo.

A completamento di tale approccio statistico, gli operatori hanno dunque allestito un’analisi a due fasi. La prima, sfruttando il metodo di classificazione detto “foreste casuali”, in grado di valutare l’importanza di ogni parametro meteorologico sui 12 diversi sets di misurazione:

- foglia giovane,

- foglia senescente,

- punta fogliare,

- media foglia,

- stelo fogliare,

- zona inferiore dell’albero,

- zona intermedia dell’albero,

- cima dell’albero,

- 3 modelli per singoli alberi (A,B,C),

- modello generale che comprende stima di prevalenza globale.

I risultati di variabilità stimata, sono diventati poi oggetto d’analisi della seconda fase analitica, in modo da trarne la tendenza principale.

Esiti di contaminazione dinamico-meteorologica da spore fungine.

Punta e stelo delle foglie di Guayabo, hanno mostrato minor percentuale di contaminazione fungina, quando le foglie siano situate a media altezza dell’albero, ed in cima, rispetto alla parte inferiore di tali alberi. Ma sorpresi, i ricercatori, sono dalla maggiore esposizione al contagio delle foglie giovani rispetto alle senescenti.

I modelli di foresta casuale rendono, però, risultati scarni, evidenziando con ciò che le condizioni climatiche siano di fatto agenti insufficienti a fornir stime di tassi di contaminazione; probabilmente, il motivo risiede nella centralità, per la diffusione patogena, della nuvola di spore ambientale. Mentre l’andamento meteorologico contribuisce solo indirettamente.

Dunque, più cariche e colpite dall’onda sporigena del dinamico fungo Colletotrichum gloeosporioides, sono le punte delle giovani foglie: punte a goccia, che consentono all’organo vegetale di liberarsi facilmente delle covanti minacce patogene, con il dilavamento pluviale.

Altezze arboree, e prevalenze di contaminazione.

Qui la prevalenza ha brillato di maggiore varibilità. La cima con minore prevalenza fungina, il medio e basso albero più prono alla colonizzazione delle spore; poca sorpresa, se si considera il verticale scolo piovano, che molto trascina con sé, di quel che raccoglie sulle più varie superfici verdi e vive.

D’altro canto, ciò rivela anche alcune sottili dinamiche patogene dello stesso fungo, dal momento che le foglie nel modello di media altezza d’albero, sono più esposte a venti tardivi; come le cime sono colte già dai primi venti. In ogni ciclo stagionale. Il che conferma che come nelle tesi più rosee da cui la sperimentazione si è mossa, gli alberi di Guayabo, in cespugli d’aiuola, possono realmente fungere da trappole di spore fungine.

Depositi di spore, gli alberi, lo sono dunque per dispersione a lunga distanza del vento. In campo, quindi, tali alberi d’aiuola, probabilmente rallentano concretamente le contaminazioni delle colture limitrofe, ritenendo su di sé minacce e rischi infettivi. Certo, una volta che gli agenti patogeni, si siano installati su tali prestanti cespugli, anche i margini dei campi coltivati, che li ospitano come gendarmi a difesa del limes, diverranno un potenziale serbatoio pronto a tracimare senza misericordia, sul lavoro e le necessità della nostra affamata umanità.