Caratteristiche generali

Il melo (Malus spp.) è una pianta molto importante sia per la coltivazione e produzione del frutto, ampiamente utilizzato in cucina e consumato fresco, ma anche come albero ornamentale per la sua bellissima fioritura. Nel territorio italiano vede il Trentino Alto Adige come primo areale di produzione di mele (circa il 60-70%), ma la melicoltura è importante anche in Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto e altre regioni. Ma come per ogni coltura, gli agricoltori si trovano a dover lottare con molti patogeni come funghi, batteri, virus e insetti. Tra le fitopatie più conosciute di questa pianta si possono trovare il colpo di fuoco batterico, la ticchiolatura e l’oidio. Nei paragrafi successivi verrà descritto l’oidio del melo (Mal bianco), una fitopatia fungina, presente in tutte gli areali di produzione di mele, che può portare a gravi danni in frutteto nel periodo primaverile-estivo.

Agente patogeno

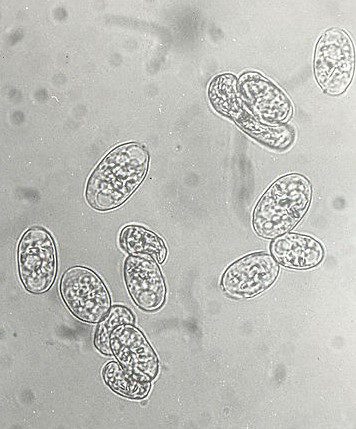

L’agente eziologico dell’oidio del melo è Podosphaera leucotricha (Ellis & Everh.) Salm. (forma ascofora) che nella sua forma asessuata prende il nome di Oidium farinosum. Esso è un fungo ascomicota appartenente alla famiglia delle Erysiphaceae ed è un parassita obbligato, ovvero non può sopravvivere senza pianta ospite (ad esempio su terreni di coltura in vitro). Il micete produce spore asessuate (conidi, Fig. 1) che vengono disperse dal vento e infettano tessuti suscettibili colonizzandoli e producendo micelio. Le spore sessuate del fungo sono chiamate ascospore e sono prodotte a fine stagione con la funzione di sopravvivenza durante l’inverno. I conidi sono trasparenti e leggermente allungati, mentre le ascospore sono visibili come punti neri sul micelio.

Sviluppo della fitopatia

P. leucotricha (Fig. 2) sverna come micelio nelle gemme dormienti della pianta cosicché, nelle condizioni climatiche favorevoli della primavera, possa iniziare una nuova infezione da questo inoculo. Questo processo avviene con l’inizio dell’accrescimento delle gemme; in questo momento il patogeno attacca il nuovo tessuto vegetale e si può osservare la caratteristica efflorescenza bianco-grigiastra e polverosa. Nelle settimane successive, l’infezione sui nuovi getti produce inoculo che va a colonizzare (infezioni secondarie) foglie (quelle giovani sono più suscettibili), fiori e frutti.

L’infezione secondaria si presenta in quanto le spore asessuate, prodotte sul tessuto fogliare durante l’infezione primaria, vengono spostate dal vento e colonizzano nuovi organi della pianta. Le condizioni favorevoli per la germinazione dei conidi è una temperatura tra i 10 e i 25°C e umidità relativa superiore al 70%. È importante sapere che, diversamente da altri miceti, per P. leucotricha la presenza di acqua sui tessuti è un deterrente all’infezione.

In piena estate il micelio si inscurisce e si possono osservare gli ascocarpi. Se i boccioli di nuova formazione sono infettati secondariamente, essi potrebbero rimanere dormienti fino alla stagione successiva. In quest’ultimo caso la gemma, aprendosi, si ammala e può portare a gravi infezioni e ingenti perdite di raccolto. C’è da prendere in considerazione che temperature molto basse durante l’inverno potrebbero impattare negativamente sulla sopravvivenza del fungo. Le piante in sofferenza per una grave infezione di oidio, sono maggiormente soggette all’attacco di patogeni secondari.

Sintomatologia e danni

I sintomi dell’oidio sul melo sono visibili su vari organi dell’albero, quali getti, fiori, frutti e foglie. Sui nuovi getti e germogli i sintomi, legati all’infezione primaria, sono defogliazione, crescita stentata e deperimento della pianta. Durante l’infezione secondaria i sintomi su foglia (Fig. 3A) sono visibili, inizialmente, come micelio e spore biancastri nella pagina inferiore e, successivamente, come macchie clororiche (ingiallimenti) su quella superiore. Le foglie infette possono essere piegate nel senso della lunghezza e avere margini arricciati. Con l’avanzare dell’infezione si osserva l’aspetto caratteristico dell’oidio descritto precedentemente.

Quando il micete attacca i fiori (Fig. 3B), essi si aprono in modo ritardato rispetto a quelli sani; i petali sono di colore bianco o verde pallido e deformati. Spesso i fiori avvizziscono e non vengono prodotti frutti. Infezioni al ricettacolo di fiori o giovani frutti (Fig. 3C) causeranno un aspetto rugginoso e scolorimento durante la maturazione. I frutti possono deformarsi e rimanere piccoli. L’oidio riduce sia la qualità delle mele che la loro resa, oltre a cali e perdite di produzione di grave entità.

Piante ospiti

P. leucotricha, oltre al melo (Malus spp.) sia ornamentale che cultivar da frutto, può infettare altre piante ospiti di interesse agricolo. Quest’ultime sono:

- Pero (Pyrus spp);

- Susino (Prunus domestica);

- Cotogno (Cydonia oblonga);

- Pesco (Prunus persica);

- Nespolo (Mespilus germanica).

Da prendere in considerazione c’è anche il fatto che le varie cultivar delle specie sopraelencate possono avere suscettibilità e risposte differenti all’infezione del patogeno.

Prevenzione, controllo e metodi di lotta

Prima degli anni ’40, l’oidio era visto come una malattia di relativo interesse per le coltivazioni di melo; l’aumento della sua importanza ebbe inizio quando i coltivatori cominciarono ad utilizzare prodotti a base di rame e zolfo contro altro fitopatie. La mancanza di fungicidi con una buona azione contro questo fungo e l’aumento di ceppi resistenti hanno portato l’oidio ad essere una delle problematiche principali per i meleti. Il controllo di questa fitopatia sta nelle strategie di gestione e una lotta integrata che unisce pratiche agronomiche, genetiche e chimiche.

In primis, la scelta di una cultivar poco suscettibile o resistente a questo patogeno si è dimostrata la tattica migliore per il controllo della fitopatia. L’utilizzo di queste varietà possono essere risolutive o comunque portano a minori trattamenti fungicidi, che possono essere fatti solo in caso di ceppi molto infettivi o epidemie. La pratica agricola migliore per la riduzione dell’oidio in campo è rimuovere il più possibile le fonti di inoculo (rimozione organi con efflorescenza attraverso la potatura); questa pratica, però, è spesso troppo costosa. Le infezioni secondarie di P. leucotricha possono essere controllate attraverso fungicidi, insieme al controllo di altre fitopatie del melo. I prodotti vengono applicati a intervalli di circa 10 giorni dalla schiusura della gemma fino a estate inoltrata.

Fonti

- Hickey K.D, Yoder K.S. (1990). Apple powdery mildew in A. L. Jones and H. S. Aldwinckle, ed. Compendium of Apple and Pear Diseases. American Phytopathological Society, St. Paul, MN.

- Marine S.C, Yoder K.S, Baudoin A. (2010). Powdery mildew of apple. The Plant Health Instructor.

- Seem R. C, Gilpatrick J. D.1980. Incidence and severity relationships of secondary infections of powdery mildew on apple. Phytopathology 70:851-854.

- Turechek W. W, Carroll J. E, Rosenberger D.A. (2004). Powdery mildew of apple. Tree Fruit Factsheet, Cornell University.

- Urbanietza A, Dunemannb F. (2005). Blackwell Publishing, Ltd. Isolation, identification and molecular characterization of physiological races of apple powdery mildew (Podosphaera leucotricha). Plant Pathology 54: 125–133.

- www.agro.basf.it

- www.gd.eppo.int

- www.ncbi.nlm.nih.gov

- Xu X.-M. (1999). Modelling and forecasting epidemics of apple powdery mildew (Podosphaera leucotricha). Plant Pathology 48: 462-471.

- Yoder K. S. (2000). Effect of powdery mildew on apple yield and economic benefits of its management in Virginia. Plant Disease 84:1171-1176.