«Sappiamo di più sul movimento dei corpi celesti che non sul mondo che ci sta sotto i piedi»

Leonardo Da Vinci (1452-1519)

Etica e agricoltura

Nella critica della ragion pratica Immanuel Kant considera un atto morale quando può essere generalizzato al complesso dell’umanità.

«Agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo.»

(Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, 1785)

Applicando questo principio all’agricoltura odierna ci rendiamo conto che l’agricoltura intensiva, industriale, è totalmente immorale.

Attualmente assistiamo agli esiti dell’industrializzazione selvaggia dell’agricoltura con conseguenze quali: erosione dei suoli, allevamenti massificati con conseguente facilità di propagazione delle malattie, mucche pazze, gioventù obesa, alimenti insipidi.

Impadronendosi di una delle basi dell’umanità cioè l’alimentazione, l’industria ci assimila agli animali, trasformando il pasto familiare, sociale e conviviale in un’ingestione solitaria di fast food (Petrini et al., 2009). Non mangiamo più, ci nutriamo come i suini degli allevamenti intensivi. Il nostro rapporto con la terra si è spezzato, non possiamo ridurre l’enorme differenza tra materia e vita come un accumulo di molecole, cosa che avviene nella nostra concezione materialistica. I rapporti sociali tra gli esseri viventi sono fondamentali per il loro benessere e la loro sopravvivenza. Dunque, assimilare un campo di grano a una mera fabbrica di amido o una mandria di mucche a un’azienda produttrice di latte è una semplificazione intollerabile, oltre che immorale.

Attualmente le terre coltivate riguardano circa 1,6 miliardi di ettari (FAO, 2019) per circa 7,4 miliardi di persone, vale a dire 2200 metri quadrati per abitante. Nel vecchio continente gli europei consumano 6000 metri quadrati per abitante (in Italia 380-500 m2) (ISPRA, 2020; ISTAT 2020). Negli USA gli americani del nord ne consumano 8000 m2 per assicurarsi il loro fast food quotidiano (Bourguignon et al., 2002).

[Fonte: Eurostat, UST]

Se i ricchi del pianeta, cioè 800 milioni di abitanti consumano il doppio della superficie agricola pro capite, ne consegue che taluni esseri umani sono sottoalimentati. Infatti, 800-820 milioni di persone soffrono di sottoalimentazione (Petrini et al., 2009; Boatti et al., 2014).

Ragion per cui è necessario definire una nuova concezione di agricoltura, l’agroecologia, una forma di agricoltura morale e capace di durare, due caratteristiche assenti nell’sistema agrario odierno. L’agricoltura intensiva distrugge 10 milioni di ettari di terra per salinizzazione ed erosione (Pileri et al., 2014).

Con il cambiamento delle condizioni climatiche e una popolazione mondiale in rapida crescita che si stima raggiungerà i 9 miliardi entro il 2050, l’umanità deve affrontare la seria sfida di aumentare la produzione alimentare di almeno il 70%. Una razionale transizione agroecologica nel rapporto spirituale con la terra può salvarci da una reale crisi alimentare globale.

Il ruolo della digitalizzazione

In agricoltura la digitalizzazione promette molti cambiamenti positivi. Prima di tutto consente un salto di qualità nell’accesso alle informazioni e nella comunicazione sociale. Per quello che riguarda gli aspetti produttivi, la digitalizzazione consente il miglioramento dell’efficienza, la riduzione del consumo di mezzi di produzione, la possibilità di prevenire le avversità biotiche e abiotiche alle colture, il potenziamento degli strumenti di analisi della qualità, la disintermediazione commerciale, la possibilità di curare l’immagine aziendale e sponsorizzare i relativi prodotti a costi limitati, la riduzione dei costi di transazione con le amministrazioni e con le altre imprese.

L’automazione dei processi produttivi consente di liberare il lavoro fisico dalle operazioni più faticose e rischiose. Sono già sul mercato sistemi per la guida autonoma o per operazioni come il diserbo, e ‘Internet delle cose’. L’agricoltura 4.0, consentirà di integrare i dati raccolti da reti di sensori con software gestionali in grado di supportare le decisioni in ambito agronomico. L’intelligenza artificiale consente il riconoscimento delle patologie vegetali e l’indicizzazione della qualità dei frutti attraverso analisi delle immagini multispettrali acquisite sul target investigato.

Gli effetti dell’adozione delle tecnologie digitali non dipendono solo da come sono progettate, ma anche da come si inseriscono nei sistemi sociali, economici ed ecologici. Le potenzialità delle tecnologie digitali stanno soprattutto nella possibilità di riorganizzare completamente i processi.

È dunque necessaria una forte attenzione al modo come la trasformazione digitale viene incoraggiata, ed è necessario uno sforzo per prevederne gli effetti sistemici.

La considerazione delle opportunità e dei rischi porta alla necessità di analizzare quali siano le condizioni che consentono alle tecnologie di generare valore sociale, e alla conseguente predisposizione di strumenti di intervento in grado di garantire queste condizioni.

L’agricoltura biologica per preservare la biodiversità microbica dei suoli

L’importanza dell’agricoltura biologica è aumentata nel corso degli anni per promuovere la sicurezza alimentare unita a danni minimi all’ecosistema. Oltre ai benefici ambientali, un problema ricorrente associato alla gestione biologica è la resa insoddisfacente. Una possibile soluzione può basarsi sul microbioma del suolo, che presenta un ruolo cruciale nel sistema del suolo, generando delle interazioni indotte ad opera di microrganismi. Partendo dal presupposto di rafforzare le piante rendendole più tolleranti ad alcune patologie diminuendo di conseguenza l’utilizzo di input agronomici. La riduzione in un programma di difesa integrata o l’eliminazione, in una strategia di tipo biologico dell’uso di principi attivi di sintesi è altamente auspicabile in tutti i settori dell’agricoltura.

Uno dei mezzi più promettenti è l’uso di nuovi strumenti basati su agenti di biocontrollo (BCA) che siano in grado di agire direttamente sul patogeno, prevenendo l’insorgenza della malattia o riducendone l’intensità. Oppure, indirettamente agendo sulla pianta ospite inducendo in essa uno stato di minor suscettibilità all’attacco dei fitopatogeni. Tale strategia permette di eliminare o ridurre la quantità di prodotto chimici con conseguente riduzione dell’impatto delle sostanze di sintesi sull’ambiente. Tra i Microrganismi utilizzati come principio attivo di prodotti attualmente in commercio si ricordano Bacillus, Ampelomyces, Coniothyrium e Trichoderma.

Il ruolo dell’Agricoltura Biologica, che sia nella produzione, nella trasformazione, nella distribuzione o nel consumo, è di sostenere ed ampliare il benessere degli ecosistemi e di tutti gli organismi, dal più piccolo nel suolo fino agli esseri umani.

Gaia come la Terra

Secondo Lovelock la Terra è Gaia, un unico organismo vivente capace di autoregolarsi e di rispondere a tutti quei fattori nuovi e avversi che ne turbano gli equilibri naturali.

La materia vivente non rimane passiva di fronte a ciò che minaccia la sua esistenza. Gli oceani, l’atmosfera, la crosta terrestre e tutte le altre componenti geofisiche del pianeta si mantengono in condizioni idonee alla presenza della vita proprio grazie al comportamento e all’azione degli organismi viventi, vegetali e animali.

Lovelock offre così un’alternativa alle concezioni di chi vede la natura come una forza primitiva da sottomettere o conquistare. Il suolo anch’esso può essere considerato come un vero e proprio “organismo vivente”. Basti pensare che in una manciata di suolo agricolo (circa 200 g di terra) si possono trovare circa 0,5 g di organismi viventi, molti dei quali sono microrganismi invisibili ad occhio nudo.

Questa biomassa vivente detta “biota” è influenzata dalla porosità del suolo che garantisce sia il passaggio di aria che di acqua ma anche una efficace protezione per gli organismi più piccoli da eventuali predatori. Ad esempio, un suolo argilloso ospita in genere più batteri di un suolo sabbioso perché contiene tanti piccoli micropori che offrono protezione ai batteri.

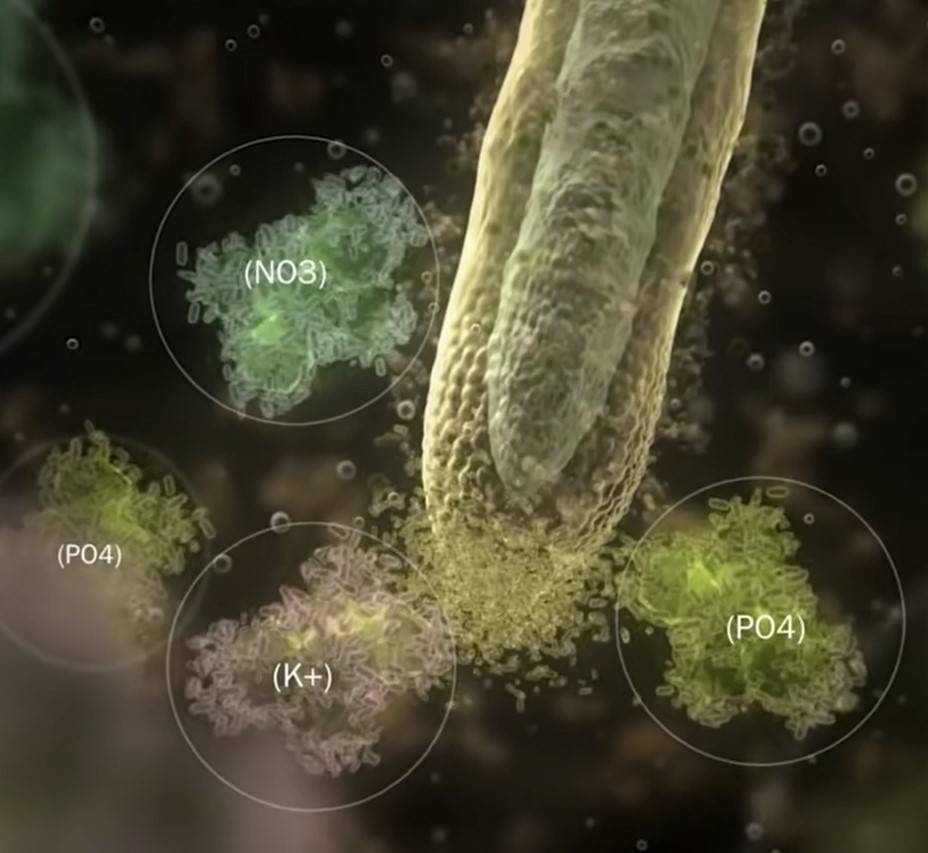

La maggior parte di questa biomassa vivente (insetti, protozoi e nematodi, radici, ife fungine e batteri), si trova nella parte più superficiale del suolo (topsoil) e nella rizosfera dove le radici rilasciano essudati, cioè composti organici, aumentando la disponibilità di nutrienti e procurando una fonte di carbonio prontamente utilizzabile da parte dei microrganismi eterotrofi del suolo.

“Da allora abbiamo definito Gaia come un’entità complessa che coinvolge la biosfera terrestre, l’atmosfera, gli oceani e il suolo; la totalità che costituisce un sistema di feedback o cibernetico che cerca un ambiente fisico e chimico ottimale per la vita su questo pianeta”.

(James E. Lovelock, Gaia, Un nuovo sguardo alla vita sulla Terra, 1979)

I microrganismi utili all’agricoltura

Nell’ambiente i microrganismi eterotrofi, che sono coinvolti nella chiusura dei cicli biogeochimici degli elementi e della sostanza organica, garantiscono costantemente la liberazione di nutrienti per le piante e sono pertanto microrganismi utili in agricoltura. Tra questi: decomporre e trasformare la sostanza organica del suolo in humus, sequestrare il carbonio nel terreno, regolare le emissioni di gas serra, regolare i cicli biogeochimici dei nutrienti, contrastare i patogeni e i parassiti delle piante e promuovere la crescita e la nutrizione delle piante. Questi servizi ecosistemici sono essenziali per il funzionamento degli ecosistemi naturali e costituiscono una risorsa preziosa per la gestione sostenibile dei sistemi agricoli.

Pertanto, è essenziale preservare la biodiversità del terreno per mantenerlo in salute e garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale alle generazioni future.

Da più di un secolo, ormai, la comunità scientifica ha studiato e dimostrato che i microrganismi del suolo (eubatteri, archaea, funghi e alghe) svolgono nell’ecosistema sia ruoli positivi che negativi.

Recentemente, nel tentativo di classificare tutti i batteri del mondo, ha preso il via la Earth Microbiome Project (EMP), una gigantesca ricerca partecipata da 160 istituti di ricerca e oltre 500 scienziati di tutto il mondo (Thompson et al., 2017).

Essi sono ormai definiti BSM (Beneficial Soil Microrganism) e svolgono numerose funzioni, tra cui:

- Aumentare la fertilità dei suoli,

- Promuovere la crescita delle piante migliorando l’assorbimento dei nutrienti e i sistemi di difesa attraverso la secrezione di metaboliti,

- Ridurre gli stress biotici e abiotici delle piante,

- Contribuire alla detossificazione dei suoli da sostanze inquinanti (es. pesticidi, erbicidi, altri fitofarmaci, ecc.),

- Contribuire alla formazione della complessa matrice del suolo. Tramite l’ampia rete di ife fungine che tengono insieme le particelle di suolo, sia tramite la secrezione di materiale polisaccaridico, gomme e glicoproteine, che fanno da collante di tutte le componenti minerali del suolo

Funghi e microrganismi fungini utili all’agricoltura

I microrganismi eucariotici appartenenti al regno dei Funghi sono ubiquitari di diversi ambienti terresti ed occupano nicchie ecologiche specifiche. Questi funghi vivono generalmente da aerobi obbligati o facoltativi, in forma libera oppure in associazione con altri organismi, stabilendo talvolta con essi relazioni parassitarie o mutualistiche. Sono eterotrofi e sviluppano strutture vegetative filamentose, dette ife, pluricellulari, indifferenziate, che si accrescono e assimilano i nutrienti ed il carbonio resi disponibili dalla degradazione della materia organica.

I funghi impiegati come agenti di biocontrollo sono utilizzati nella protezione sostenibile delle colture, sia in programmi di difesa integrata che in quelli con approccio biologico esclusivo. Sono pertanto organismi e microrganismi utili in agricoltura. La loro efficacia è legata essenzialmente all’elevata capacità invasiva e di adattamento agli ambienti target, senza lasciare residui sulla coltura trattata. In molti casi rappresentano l’unico mezzo disponibile di difesa per le colture.

La funzione soppressiva è legata ad interazioni antagonistiche esplicate attraverso i seguenti quattro meccanismi specifici (Pale McSpadden Gardener, 2006):

- l’iperparassitismo che si manifesta nella capacità dell’organismo utile di penetrare o danneggiare, mediante lisi, le strutture dell’organismo fitopatogeno;

- la competizione per lo spazio, per i nutrienti e per l’ossigeno;

- l’antibiosi, realizzata mediante la produzione di enzimi e/o metaboliti secondari, e

- l’induzione delle difese endogene della pianta.

I vari meccanismi d’azione assumono rilevanze diverse in funzione della tempistica e della modalità di applicazione dell’antagonista per la massimizzazione dell’efficacia del trattamento. In alcuni ceppi fungini l’antagonismo è sostenuto da uno solo dei meccanismi descritti.

Microrganismi batterici utili all’agricoltura

I microrganismi della rizosfera possono essere commensali, deleteri, fitopatogeni, oppure svolgere un’azione positiva nei confronti delle piante (promotori della crescita oppure antagonisti di organismi fitopatogeni). Sono gli equilibri relativi tra questi microrganismi aventi queste diverse funzioni, che determinano la crescita o meno in salute delle piante, sono pertanto microrganismi batterici utili nel campo dell’agricoltura.

Nell’agricoltura moderna ecocompatibile (biologica, organica, ecc.), si mira ad adottare quelle tecniche di gestione capaci di incrementare significativamente i microrganismi utili (promotori della crescita delle piante e agenti di biocontrollo) a discapito di quelli dannosi (deleteri e fitopatogeni).

Il termine PGPR Plant Growth Promoting Rhizobacteria, introdotto nel 1978 da Kloepper e Schroth. Indica quei microrganismi che, colonizzando la rizosfera (rizobatteri), promuovono la crescita delle radici e della parte aerea determinando, pertanto, un incremento di sviluppo delle piante.

I PGPR possono dividersi in due grosse categorie:

- batteri promotori della crescita delle piante, che stabiliscono simbiosi strette con esse (endosimbionti). Tra questi rientrano i rizobi, batteri che vivono in simbiosi con le leguminose;

- batteri capaci di promuovere la crescita delle piante senza stabilire simbiosi strette con esse. I quali crescono nella rizosfera o sulla superficie delle radici (rizoplano) che colonizzano, favorendo la crescita delle piante attraverso diversi meccanismi.

I bio-preparati a base di microrganismi

I biopreparati a base di microrganismi (BBM) costituiscono uno strumento fondamentale per la gestione della lotta integrata ai parassiti (IPM, Integrated Pest Management) e sono pertanto anch’essi microrganismi utili in agricoltura. Infatti, l’Unione Europea, tramite la Direttiva 2009/128/EC, richiede agli Stati membri l’applicazione di protocolli che contemplino anche l’impiego dei BBM. L’Italia ha recepito e attuato la Direttiva predetta con il DL del 14 agosto 2012, n. 150. La prospettiva generale di crescita del mercato dei BBM non è più una percezione ma un dato oggettivo. Un’importante quota di operatori agricoli, sia nell’ambito del sistema produttivo convenzionale sia biologico è ormai irreversibilmente orientato verso l’uso crescente di inoculi microbici.

Un simile Trade Off è sintomatico di una chiara tendenza evolutiva persino di breve termine. È evidente che il mercato dei biopreparati a base di microrganismi è destinato a una rapida espansione che già oggi presenta un incremento annuo di circa il 10%. Gli elementi propulsivi del crescente interesse verso le biotecnologie si possono considerare come conseguenza delle nuove sfide che il mondo è in grado di affrontare. Tra queste la necessità di incrementare la produzione al fine di soddisfare la richiesta di cibo della popolazione mondiale. Secondo le previsioni dell’Onu, supererà i 9 miliardi nel 2050, e quella di ridurre se non eliminare del tutto i residui di fitofarmaci negli alimenti.

La gamma di biopreparati commercializzati nel mondo diventa sempre più ampia e, negli ultimi anni, la loro diffusione è aumentata notevolmente anche grazie alla ricerca scientifica che ne ha migliorato e stabilizzato l’efficacia (Thakore, 2006). I BBM sono presenti in molte formulazioni come singole specie o come combinazione di diversi microrganismi benefici e/o molecole bioattive, svolgendo attività di biocontrollo, biofertilizzazione e biostimolazione (Woo et al., 2014).

Le complesse interazioni tra pianta, suolo, microrganismo (simbiosi, endofitismo, micoparassitismo, multi-trofismo, ecc.) non permettono di identificare/attribuire in modo corretto questa tipologia di prodotti in/a una delle categorie attualmente vigenti, soddisfacendo tutte le condizioni necessarie. Tale complessità impone quindi l’esigenza di definire in modo corretto il concetto di BBM e individuare una collocazione legislativa chiara ed appropriata nell’immediato futuro.

Conclusioni

Per limitare i rischi dovuti alla degradazione del suolo è necessario eliminare completamente l’utilizzo dei pesticidi sintetici. In generale abbandonare l’agricoltura industriale investendo nello sviluppo di pratiche agricole sostenibili. La protezione delle colture deve avvenire con un approccio a più livelli. Aumentando l’eterogeneità e la diversità dei paesaggi agricoli, tutelando gli habitat degli impollinatori e favorendo i naturali meccanismi di lotta biologica agli infestanti.

Questo tipo di biodiversità funzionale può essere sviluppata attraverso sistemi di gestione controllata. Sistemi come l’impiego di cultivar e varietà diverse, o la rotazione delle colture, aumentano la fertilità del suolo e la resistenza agli infestanti. Sfruttando i meccanismi naturali di lotta biologica, batteri, virus, insetti e nematodi sono già stati usati con successo per proteggere le colture. Per un’ulteriore diffusione dell’utilizzo commerciale degli agrobioprodotti, il salto di qualità per sfruttarne le grandi potenzialità lo può fare solo la ricerca scientifica che deve essere intensificata per acquisire ulteriori conoscenze su come il microbioma influenzi l’omeostasi ormonale della pianta e favorisca l’adattamento agli stress e su come incida sulla qualità del prodotto.

Fonti

- Terra madre. Come non farci mangiare dal cibo, Giunti editore, 2009 ISBN 978-88-09-74436-3

- Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, 1785

- Agroecological and other innovative approaches, FAO, 2019.

- Rapporto ISPRA, consumo di suolo 2020.

- Comunicato stampa ISTAT 2020.

- James E. Lovelock, Gaia, Un nuovo sguardo alla vita sulla Terra, 1979

- Il suolo. Un patrimonio da salvare, Claude Bourguignon e Lydia Bourguignon, 2002.

- A communal catalogue reveals Earth’s multiscale microbial diversity, Thompson et al., 2017.

- Biological Control of Plant Pathogens. The plant Health Instructor. Pal, K.K. and B. McSpadden Gardener (2006).

- The biopesticide market for global agricultural use, Yatin Thakore, 2006.

- Eurostat