Caratteristiche

I vaccini costituiscono, generalmente, l’insieme di antigeni propri di una malattia che vengono iniettati in un soggetto per indurre una risposta immunitaria che lo proteggerà dall’insorgenza della malattia stessa. Parliamo di un meccanismo naturale attivato dal corpo umano quando rileva la presenza di un agente patogeno. Esso risponde all’invasione producendo anticorpi e cellule competenti in quantità adeguate, prendendo di mira specificamente l’infezione o la malattia.

Tutto ciò avviene in due fasi:

- Durante il primo incontro con l’agente infettivo (l’agente patogeno), il meccanismo di difesa non è ancora stato attivato e messo in moto e la malattia ha così il tempo di svilupparsi;

- Con il secondo incontro, tuttavia, l’agente patogeno verrà immediatamente riconosciuto ed eliminato prima che abbia il tempo di provocare la malattia.

Di fatti se in un individuo si stimola una risposta anticorpale nei confronti di un germe presente sul territorio a cui potrebbe essere esposto, è possibile effettuare un’opera di prevenzione, riducendo o azzerando i casi di malattia per quel determinato patogeno. Questo tipo di metodica rientra nella profilassi specifica.

Le caratteristiche generali dei vaccini sono:

- Efficacia, in quanto devono essere in grado di indurre una risposta immunitaria;

- Facilità nella produzione;

- Semplicità nella somministrazione;

- Effetti collaterali assenti o minimi, ma comunque gestibili. Essi devono essere commisurati al rischio;

- Accettabilità economica.

Classificazioni generali dei vaccini

In virtù della loro natura, i vaccini sono suddivisi in sei classi. In particolare, si distinguono:

- Vaccini vivi e virulenti, in passato erano impiegati in usanze tribali ed attualmente non sono più utilizzati;

- Vaccini inattivati, formati dai microrganismi completi, ma inattivati da metodi chimici o fisici che non producono modificazioni nelle proteine per non alterare la risposta immunitaria. Questi vaccini sono stabili e sicuri, ma solitamente inducono una risposta immunitaria minore rispetto a quelli attenuati. Inoltre, per essi ci sono spesso delle dosi di richiamo. Ne è un esempio Ne è un esempio il vaccino per l’epatite A;

- Vaccini attenuati, consistono nell’utilizzo di germi con le stesse caratteristiche antigeniche di quelli che provocano le malattie, ma non causano danni perché hanno perso la virulenza. Ne sono esempi il vaccino per la poliomielite di Sabin (OPV), quello per la febbre gialla, il morbillo, la parotite, la rosolia, la varicella, il rotavirus e per il vaiolo;

- Elaborati microbici detossificati, rappresentati da tossine detossificate tramite peculiari processi biochimici, in quanto alcune malattie non sono legate al germe, ma ad una tossina prodotta da quest’ultimo. L’esempio più classico è il vaccino antitetano;

- Frazioni antigeniche da germi, per cui si coltiva il germe responsabile della malattia, lo si inattiva, lo si fraziona e, quindi, si isolano gli antigeni più caratteristici di maniera tale da avere un’azione più mirata. Tali vaccini hanno elevati costi industriali e di ricerca. Un esempio è rappresentato dal vaccino per haemophilus influenzae;

- Vaccini a DNA ricombinante, prodotti a partire dalle porzioni del DNA dei microrganismi che codificano per un determinato antigene attraverso un processo biotecnologico. Ne sono esempi il vaccino per l’epatite B e quello per il meningococco B.

Preparazione dei vaccini

La preparazione di un vaccino prevede:

- La scelta del ceppo: bisogna scegliere quello più idoneo. Ad esempio, in base alla zona in cui deve essere somministrato, si selezionerà quello più diffuso nella popolazione;

- La scelta della coltura del ceppo: occorre considerare il terreno che permetta la massima crescita. In particolare, per i batteri si utilizza il terreno liquido, mentre, per i virus si ricorre a sospensioni cellulari o, addirittura, ad embrioni d’anatra;

- Attenuazione/inattivazione/detossificazione a seconda della classe di vaccino che si vuole preparare. Specificamente, come prima cosa bisogna fare un processo di purificazione, poiché nel terreno potrebbero esserci altre sostanze potenzialmente tossiche o che possono provocare fenomeni allergici;

- Liofilizzazione: necessaria alla conservazione perché il vaccino in assenza di acqua è meno soggetto alla contaminazione;

- Controlli che seguono protocolli molto rigidi, in quanto bisogna essere certi che nel vaccino prodotto non ci siano altri componenti. Essi possono essere divisi in tre classi: controllo di innocuità, di sterilità e di efficacia.

Alla fine il vaccino è pronto alla distribuzione e somministrazione. Quindi la filiera di preparazione di un vaccino è molto lunga e prima che questo possa essere messo a disposizione della popolazione in totale sicurezza ci vuole del tempo, minimo un anno.

Come s’introducono i vaccini?

Per valutare la necessità o meno d’introdurre un certo vaccino, si va innanzitutto a verificare l’impatto della malattia e la sua diffusione a livello nazionale. Si va poi a considerare l’efficacia e la sicurezza del vaccino in questione, andando anche a compararlo in termini di qualità e costi ad interventi alternativi, compresi magari vaccini già esistenti, ma più datati.

In base poi ad altri elementi di programmazione, come le modalità di distribuzione, la sua presentazione farmaceutica, la disponibilità di dosi e la capacità organizzativa delle unità sanitarie locali che devono distribuirlo, si va a decidere se produrre o meno la nuova vaccinazione.

Copertura vaccinale ed immunità di gregge

Per copertura vaccinale s’intende la percentuale di individui vaccinati, rispetto al totale: se c’è una buona copertura vaccinale, la malattia diffonde molto lentamente ed è possibile gestirla.

In questo consiste l’efficacia della cosiddetta immunità di gregge, detta anche immunità di gruppo o di branco; essa consiste nella capacità di un gruppo di resistere all’attacco di un’infezione verso la quale una grande porzione di membri è immune, quindi protegge tutti, anche coloro che per qualche motivo non sono vaccinati.

Il termine “immunità di gregge” fu coniato nel 1923, in riferimento al fatto che, quando in una popolazione di bambini americani un numero sufficiente di essi è stato infettato ed ha sviluppato immunità, la percentuale di infezioni cala anche tra coloro ancora suscettibili di essere contagiati.

Specificamente si tratta della frazione di popolazione che deve essere immune a un certo virus, affinché il numero medio di individui infettati da ciascun soggetto infetto sia inferiore a 1.

In particolare, la percentuale di individui immuni che impedisce ad una malattia infettiva di diffondersi in modo epidemico è chiamata: soglia minima di immunità di gregge (HIT). Difatti, aumentando il numero di immuni, si riduce la probabilità di contatto tra individui infetti e suscettibili. Se la percentuale di immuni nella popolazione è superiore all’HIT, la malattia epidemica può essere contenuta o eliminata.

Facciamo riferimento ad un fenomeno dinamico, ad esempio, le vaccinazioni con immunità calante col tempo necessitano di eventi di richiamo.

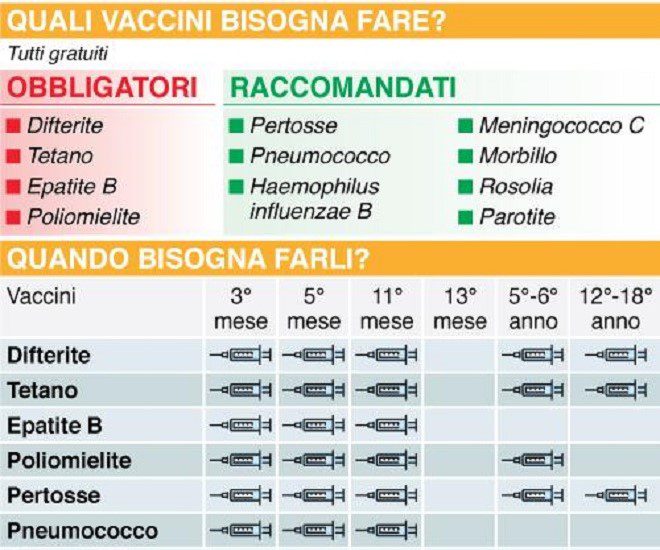

Pertanto I vaccini rappresentano ad oggi il metodo più sicuro per non ammalarsi e per non trasmettere ad altri una malattia, costituiscono un’arma vincente contro patologie a torto ritenute scomparse, come difterite e poliomielite, presenti tuttora in alcune parti del mondo.

Giovanna Spinosa

Fonti

- https://www.igienesanita.com/wp-content/uploads/2020/02/52019-07.pdf;

- https://www.ijph.it/pdf/2019-v8-n5.pdf#page=148;

- https://fondazioneallinearesanitaesalute.org/wp-content/uploads/Vaccinazione-antinfluenzale-indiscriminata-soppresso-nel-Titolo-dallEditor…-utile-o-dannosa-Salute-Internaz.-29-6-20.pdf;

- https://www.simg.it/Riviste/rivista_simg/2018/06_2018/8.pdf;

- https://it.wikipedia.org/wiki/Vaccino;

- https://www.microbiologiaitalia.it/didattica/malattie-trasmissibili-cosa-sono-e-come-si-classificano/;

- https://www.microbiologiaitalia.it/virologia/limmunita-di-gregge-non-e-la-soluzione/.