Caratteristiche generali

Il tessuto osseo è un tessuto connettivo specializzato, estremamente dinamico e plastico. In particolare, modula la propria struttura in seguito a degli stimoli organici e meccanici, ed è formato da una parte organica e una inorganica. La parte organica, è costituita da cellule proprie del tessuto osseo deputate all’accrescimento, alla produzione e al riassorbimento del tessuto stesso, oltre che da matrice extracellulare. D’altra parte, numerosi sali minerali come i fosfati di calcio, il magnesio e i citrati di Na, Mn, K, costituiscono la parte inorganica.

Il 35% del peso secco dell’osso è rappresentato dalla matrice extracellulare che ne determina robustezza ed elasticità; mentre, la componente inorganica mineralizzata rappresenta il 65% del peso secco e conferisce compattezza e durezza. Il tessuto osseo, inoltre, va incontro a numerosi cambiamenti strutturali e funzionali dovuti all’età, all’alimentazione e alle condizioni generali dell’individuo.

Il tessuto osseo è soggetto ad un fisiologico rimodellamento che è necessario per la guarigione della fratture e l’adattamento dello scheletro all’uso meccanico, nonché per l’omeostasi del calcio. D’altra parte, uno squilibrio del riassorbimento e della formazione ossea si traduce in diverse malattie. Ad esempio, un eccessivo riassorbimento osseo contribuisce all’insorgenza dell’osteoporosi, mentre il contrario può provocare l’osteopetrosi. Pertanto, l’equilibrio tra la formazione e il riassorbimento osseo è necessario e dipende dall’azione di diversi fattori locali e sistemici tra cui ormoni, citochine, chemochine e stimolazione biomeccanica.

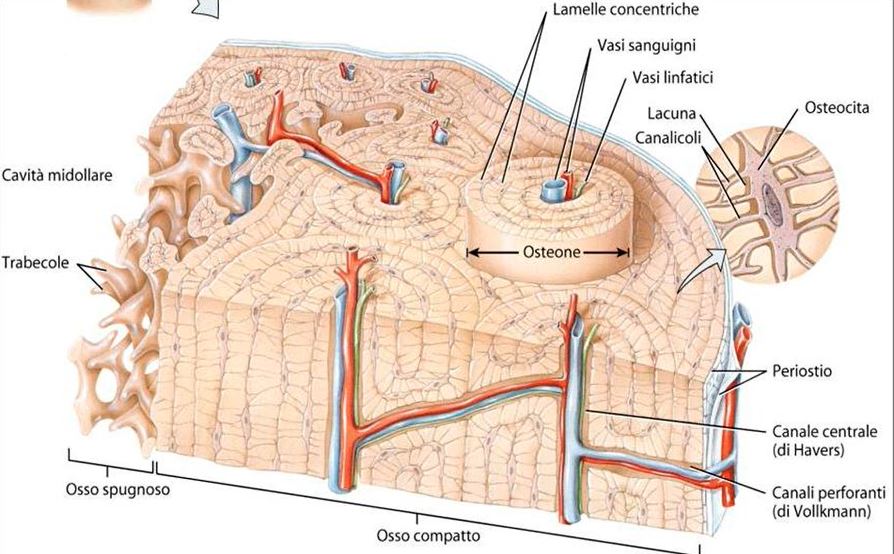

Le superfici esterne delle ossa sono rivestite da una spessa capsula connettivale a fibre intrecciate, il periostio, che ha il compito di proteggere l’osso e di supportare l’azione trofica mediata dai vasi sanguigni di cui è ricco. Mentre nella faccia esterna del periostio sono presenti poche cellule e molte fibre di collagene (strato fibroso), nella faccia interna vi sono poche fibre, numerosi capillari sanguigni e cellule osteoprogenitrici. Dal periostio si dipartono trasversalmente fibre connettivali dette fibre di Sharpey, che costituiscono un sistema di ancoraggio all’osso. Le superfici interne dell’osso, infine, sono costituite dall’endostio, uno strato di cellule squamose e fibre connettivali.

Funzioni del tessuto osseo

Tra le principali funzioni svolte dal tessuto osseo è possibile riconoscere:

- Locomozione;

- Sostegno per i muscoli;

- Protezione dei tessuti molli;

- Riserva di minerali, principalmente calcio (95%);

- Riserva di midollo osseo;

Le cellule del tessuto osseo

Il tessuto osseo è costituito da diverse cellule specifiche. Più dettagliatamente, le cellule osteoprogenitrici hanno origine mesenchimale e hanno proprietà staminali che gli permettono di proliferare e differenziare in osteoblasti. Si trovano nel periostio e nell’endostio: riattivate provvedono alla formazione di nuovo tessuto osseo.

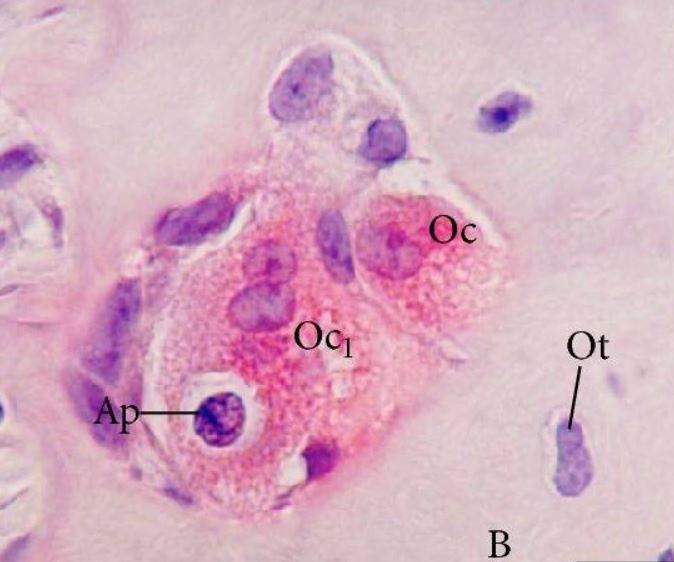

Gli osteoblasti sono cellule precursori degli osteociti. Anche queste, come le progenitrici, hanno origine mesenchimale e, inoltre, provvedono a secernere la matrice organica (osteoide) e alla sintesi, e conseguente mineralizzazione, di nuovo osso.

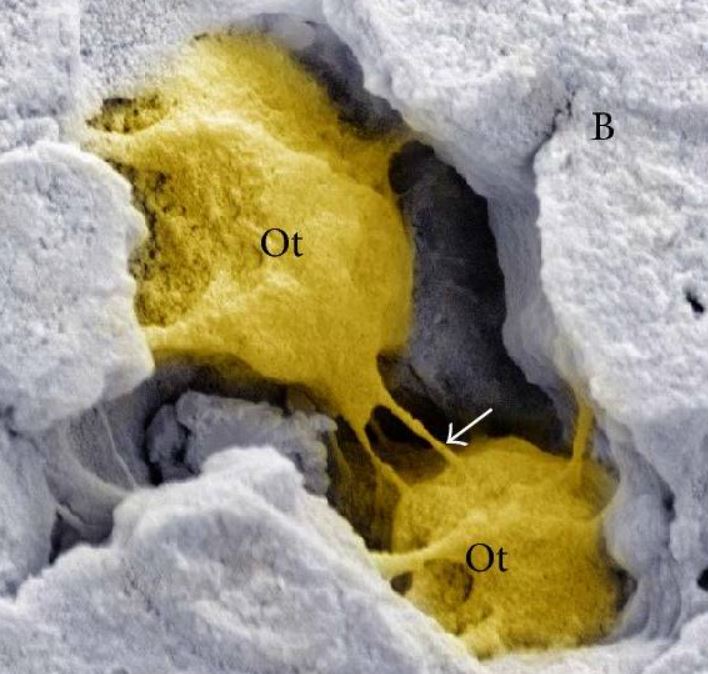

Quando gli osteoblasti hanno terminato la formazione dell’osso, rimanendo intrappolati all’interno di lacune nella matrice da loro stessi prodotta, diventano osteociti. Si tratta di cellule che compongono il 90-95% delle cellule ossee totali e hanno una particolare morfologia e posizione. Presentano una forma irregolare, con un nucleo ben evidente e un citoplasma con diversi prolungamenti. Inoltre, dalle lacune nelle quali sono alloggiati si dipartono numerosi canalicoli microscopici. Attraverso questi canalicoli, i prolungamenti citoplasmatici di osteociti diversi prendono contatto tra di loro tramite giunzioni comunicanti e con capillari sanguigni presenti nei canali ossei permettendo i scambi metabolici.

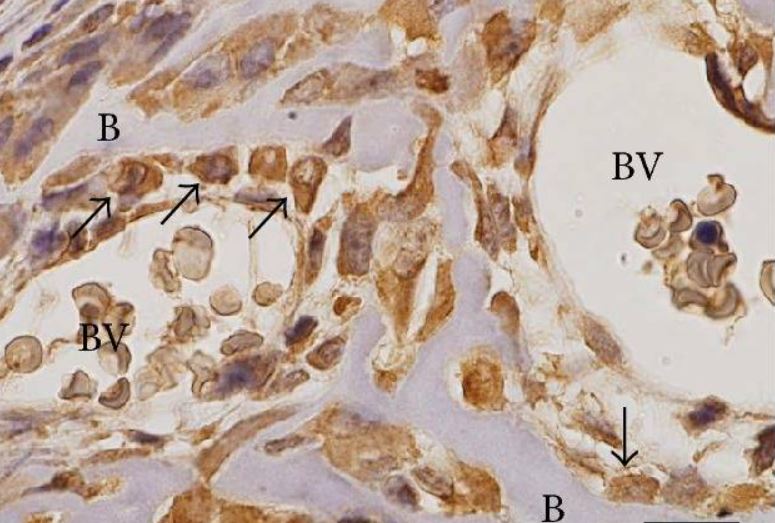

Infine, gli osteoclasti sono cellule multinucleate che hanno origine dalle cellule staminali ematopoietiche e sono influenzate da diversi fattori. Tra questi, sono inclusi il fattore stimolante le colonie dei macrofagi (M-CSF, secreto dalle cellule mesenchimali osteoprogenitrici e dagli osteoblasti) e il ligando RANK (secreto da osteoblasti, osteociti e cellule stromali). Insieme, questi fattori promuovono l’attivazione dei fattori di trascrizione e l’espressione genica negli osteoclasti. Queste cellule sono deputate alla distruzione (riassorbimento) e al rimaneggiamento del tessuto osseo.

Formazione dell’osso

Come già parzialmente descritto, la sintesi della matrice ossea da parte degli osteoblasti avviene in due fasi principali: deposizione della matrice organica e sua successiva mineralizzazione. Nella prima fase, gli osteoblasti secernono proteine del collagene (principalmente collagene di tipo I), proteine non collagene (ad esempio osteopontina) e proteoglicano, che formano la matrice organica. Successivamente, la mineralizzazione della matrice ossea avviene in due fasi: la fase vescicolare e quella fibrillare. Tutta questa serie di eventi rappresentano l’osteogenesi o ossificazione, ovvero il processo che porta alla formazione di tessuto osseo. In seguito alla mineralizzazione, il tessuto osseo primitivo (detto tessuto osseo non lamellare a fibre intrecciate) verrà sostituito da tessuto osseo lamellare, che determinerà il completamento della cosiddetta ossificazione diretta (o intramembranosa). Esempi di ossificazione intramembranosa sono quelli delle ossa frontali, parietali, parte delle ossa temporali e mascellari.

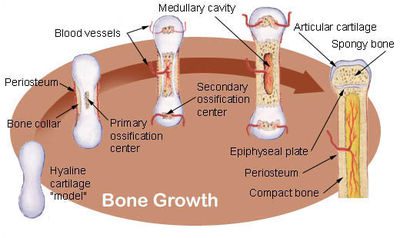

L’osteogenesi, però, costa anche dell’ossificazione indiretta (o condrale), in cui il tessuto osseo è formato a partire da cartilagine ialina. Questo tipo di ossificazione è tipico delle ossa lunghe, di quelle della colonna vertebrale, del bacino, di parte di quelle facciali e delle coste. Inoltre, nell’ossificazione indiretta è possibile evidenziare due differenti modalità di ossificazione: la pericondrale e l’endocondrale.

Nel primo caso, si assiste a un ispessimento del pericondrio presente sulla diafisi (parte lunga dell’osso) dato da un aumento sensibile degli osteoblasti presenti nella capsula connettivale. In questo modo si forma, dall’esterno verso l’interno della diafisi, una sottile trama reticolare che determinerà il centro di ossificazione primario. Quando gran parte della diafisi è ossificata, i vasi penetrano prima in una epifisi prossimale e poi nell’altra, formando i centri di ossificazione secondaria. In questa seconda fase, la deposizione del tessuto osteoide comincia dall’interno e procede verso l’esterno permettendo un accrescimento dell’osso in larghezza. Si otterrà, così, ossificazione endocondrale.

Struttura macroscopica delle ossa

Sulla base della struttura macroscopica, il tessuto osseo può essere diviso in:

- Tessuto osseo non lamellare o trabecolare;

- Tessuto osseo lamellare;

Nella vita prenatale (e in particolari condizioni nell’adulto), si ossserva una prevalenza di tessuto osso non lamellare. A sua volta, è possibile distinguere in tessuto osseo non lamellare a fibre intrecciate (presente nelle neodeposizioni di osso in generale e, in particolare, nel cemento del dente) e tessuto osseo non lamellare a fibre parallele (presente prevalentemente negli uccelli).

Il tessuto osseo lamellare, invece, costituisce la stragrande maggioranza del tessuto osseo nei mammiferi adulti. Questo si divide, poi, in tessuto osseo lamellare compatto e spugnoso. Il primo, è disposto in unità ripetute (osteoni) nel cui canale centrale (canale di Havers) passano vasi sanguigni, linfatici e nervi. Il secondo, invece, è composto da una rete di trabecole ossee separate da spazi contenenti midollo osseo.

Fonti

- A cura di R. Colombo E. Olmo – Biologia. Cellula e tessuti; seconda edizione; edi-ermes;

- Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter – Molecular Biology of the Cell, 4th edition; Garland Science; ISBN-10: 0-8153-3218-1

- Diana Lopes, Cláudia Martins-Cruz, Mariana B. Oliveira, João F. Mano – Bone Physiology as Inspiration for Tissue Regenerative Therapies; Biomaterials; 2018 Dec; 185: 240-275; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6445367/

- Rinaldo Florencio-Silva, Gisela Rodrigues da Silva Sasso, Estela Sasso-Cerri, Manuel Jesus Simões, Paulo Sérgio Cerri – Biology of Bone Tissue: Structure, Function, and Factors That Influence Bone Cells; BioMed Res Int; 2015; 2015: 421746; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4515490/

- http://www.istologia.unige.it/styled-19/page3/page21/page25/page25.html

- http://www.istologia.unige.it/page13/page35/page42/

1 commento su “Il tessuto osseo”