Caratteristiche generali del tessuto connettivo cartilagineo

Il tessuto cartilagineo è un tessuto connettivo specializzato caratterizzato da cellule immerse in una matrice extracellulare, a sua volta divisa in una componente amorfa gelificata e in una fibrillare. Un aspetto importante da considerare è che il tessuto cartilagineo è privo di vasi e terminazioni nervose. Riceve il nutrimento dai vasi dei tessuti circostanti per diffusione, proprio attraverso la matrice extracellulare.

Di fatto, si tratta di un tessuto con una gran capacità di assorbire i traumi da compressione grazie alla plasticità della cartilagine. Inoltre, la sua levigatezza lo rende adatto allo scorrimento, in quanto ricopre le superfici articolari. Un’altra importante caratteristica, ovvero la resistenza allo stiramento, è legata invece alla presenza di fibre (collagene ed elastina).

Con il progredire dello sviluppo embrionale, alcune zone caratterizzate da tessuti cartilaginei restano integre e non vengono sostituite dalle ossa, per cui permangono anche nell’adulto zone di natura cartilaginea. Nell’adulto sono costituite da tessuto cartilagineo:

- Cartilagini articolari e intercostali;

- Cartilagini nasali, laringee, tracheali e bronchiali;

- L’anello periferico dei dischi intervertebrali;

- Il padiglione auricolare.

Componenti del tessuto cartilagineo e istogenesi

Guardando più da vicino la composizione cartilaginea, possiamo dire che si tratta di un tessuto costituito da cellule, nello specifico ritroviamo: condrociti e condroblasti e condroclasti (che derivano dai monociti del sangue).

In particolare, i condroblasti sono cellule immature che hanno il compito di secernere la matrice extracellulare che costituirà la maggior parte del tessuto. Una volta che questa è stata prodotta, i condroblasti divengono condrociti, che rappresentano la forma cellulare matura. La consistenza gelatinosa della matrice extracellulare è caratterizzata dalla presenza di aggrecani (proteoglicani e glicosamminoglicani) e fibre di collagene. La presenza di tutti questi elementi varia, però, consistentemente in base alla tipologia di cartilagine a cui facciamo riferimento.

La cartilagine è generalmente rivestita da un connettivo capsulare, il pericondrio. Quest’ultimo è vascolarizzato ed è da qui che provengono le sostanze nutritive che raggiungono le cellule del tessuto cartilagineo. Nelle articolazioni, che non presentano pericondrio, il sostentamento è invece garantito dal liquido sinoviale, una sostanza che bagna la cavità delle stesse.

Anatomia della cartilagine

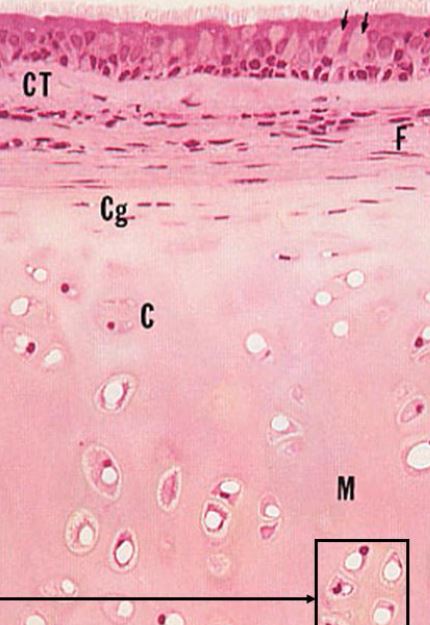

Volendo fare una panoramica intorno all’anatomia cartilaginea è possibile mettere in evidenza particolari elementi già spiegati nel paragrafo precedente. Quando a partire dai centri di condrificazione si differenziano i condroblasti, quest’ultimi iniziano a secernere matrice cartilaginea che ne determina l’allontanamento, interponendosi tra essi. Man mano che il processo di differenziamento va avanti, i condroblasti (ma anche i condrociti) sono ospitati in lacune della matrice extracellulare da essi stessa prodotta dove possono dividersi a formare dei piccoli gruppi cellulari chiamati gruppi cellulari isogeni. Pertanto, l’aspetto anatomico può essere ben rappresentato dalla Fig.1:

Funzioni e tipologie di di tessuto cartilagineo

Il tessuto cartilagineo, in base alla composizione e consistenza della componente amorfa e fibrillare, si distingue in 3 differenti tipi di cartilagine:

- Ialina;

- Fibrosa;

- Elastica;

Cartilagine ialina

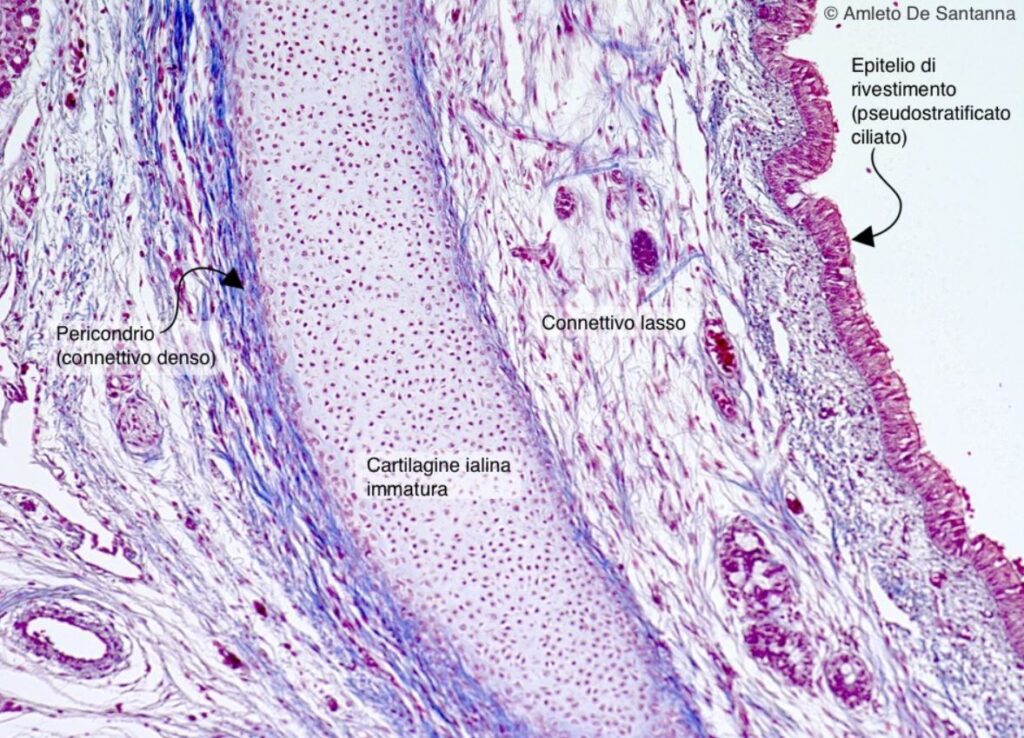

É il tipo di tessuto cartilagineo più rappresentato nei mammiferi, così chiamato perchè a fresco ha un aspetto traslucido dato dalle fibre e dalla sostanza amorfa che hanno lo stesso indice di rifrazione. La componente fibrillare della cartilagine ialina è costituita soprattutto da fibre di collagene di tipo II (40% del peso secco) ma non sono osservabili al microscopio ottico. Questo perchè le fibre non sono raccolte in fasci e sono mascherate da proteoglicani ricchi in GAG (glucosamminoglicani). Con l’avanzare della produzione della matrice da parte del gruppo cellulare isogeno, le cellule si distanziano costituendo lacune separate e ciò contribuisce all’aumento interno della cartilagine. Così, i gruppi isogeni, diventano progressivamente più numerosi nella zona profonda della cartilagine e più scarsi nelle zone più periferiche (zona intermedia e zona tangenziale). Inoltre, questo tipo di cartilagine è avascolare e generalmente circondata da pericondrio.

La cartilagine ialina, a seconda della quantità dei suoi componenti acidi, è più o meno basofila, per cui dal punto di vista dell’affinità tintoriale è facilmente riconoscibile dagli altri tessuti connettivi, sempre acidofili (Fig. 2):

A livello embrionale e fetale, la cartilagine ialina rappresenta quasi tutto lo scheletro, il quale ossifica progressivamente. Durante l’accrescimento, invece, costituirà la cartilagine di coniugazione o disco epifisario nelle ossa lunghe. Infine, nell’adulto la cartilagine ialina è presente a livello delle superfici articolari come anche, ad esempio, nelle cartilagini di naso e trachea.

Cartilagine fibrosa

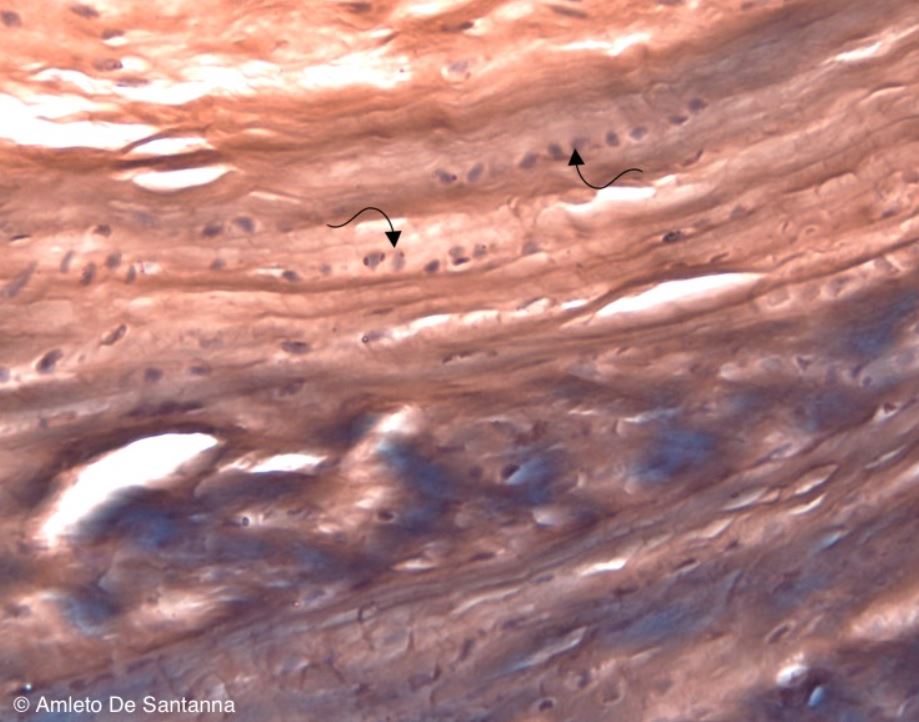

La cartilagine fibrosa rappresenta la forma di transizione fra tessuto connettivo denso e cartilagine. É costituita da grossi fasci fibrosi (collagene di tipo I) immersi in una scarsa matrice amorfa. Questo tipo di cartilagine è la meno rappresentata e i condrociti sono disposti in piccole lacune che formano file parallele alle fibre di collagene. Quest’ultime sono, a loro volta, orientate parallelamente alla direzione della forza di trazione (Fig. 3):

La cartilagine fibrosa si trova all’inserzione di alcuni tendini nell’osso, nei menischi femoro-tibiali e nei dischi intervertebrali.

Cartilagine elastica

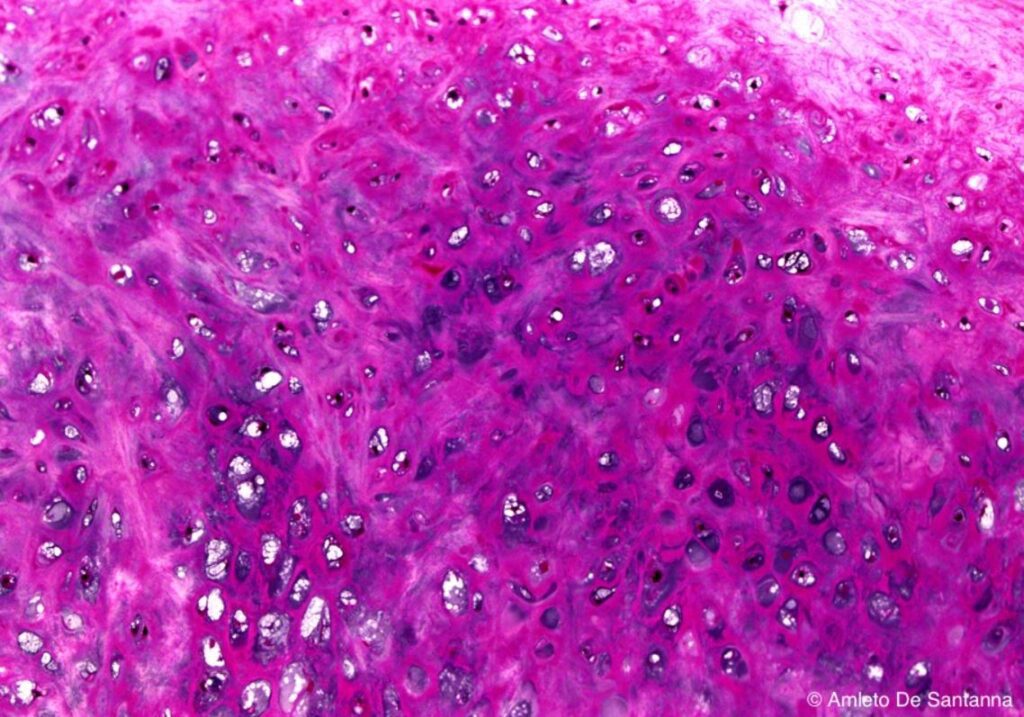

La cartilagine elastica è priva di pericondrio e, come gli altri tipi di tessuto cartilagineo, priva di irrorazione sanguigna. Inoltre, come suggerisce lo stesso nome, oltre fibre di collagene possiede anche fibre elastiche che formano una fitta rete che circonda le lacune con i condrociti. Questa sottile e ramificata trama elastica può facilmente essere evidenziata con la resorcin fucsina di Weigert (Fig. 4):

In questo tipo di tessuto, i condrociti sono più numerosi e voluminosi rispetto che nella cartilagine ialina. Infine, la cartilagine elastica si trova dove è necessaria rigidità ed elasticità, come nell’orecchio, nell’epiglottide e nella laringe.

Il ruolo della cartilagine nei disturbi dello sviluppo

La cartilagine gioca un ruolo cruciale nella crescita e nello sviluppo scheletrico. Nel caso della cartilagine ialina, è importante dapprima durante la formazione dell’osso endocondrale nella vita embrionale e fetale, poi sotto forma di piastre di accrescimento che portano all’allungamento delle ossa durante l’infanzia e l’adolescenza. Questa osservazione fa riflettere perché, oltre alle potenziali lesioni esterne, sono determinanti eventuali mutazioni genetiche che possono influenzare la cartilagine della piastra di crescita e, quindi, disturbare la normale crescita scheletrica. Queste mutazioni possono verificarsi in geni che codificano proteine/molecole regolatrici o molecole di matrice extracellulare. Tali condizioni genetiche come gruppo sono chiamate condrodisplasie e, sebbene ciascuna sia una malattia rara, insieme si verificano in circa 1 su 4.000 nascite.

Se volessimo fare un esempio particolarmente rappresentativo, la forma più comune di nanismo, l’acondroplasia, è causata da mutazioni puntiformi autosomiche dominanti nel dominio transmembrana di FGFR3 (recettore 3 di FGF). Questo mette in luce come la segnalazione del FGF (fattore di crescita dei fibroblasti) è una parte importante del percorso regolatorio che controlla la proliferazione e la differenziazione dei condrociti nella cartilagine di accrescimento.

Fonti

- A cura di R. Colombo E. Olmo – Biologia. Cellula e tessuti; seconda edizione; edi-ermes;

- Yamini Krishnan and Alan J. Grodzinsky – Cartilage Diseases; Matrix Biol. 2018 Oct; 71-72: 51–69; Author manuscript; available in PMC 2019 Oct;

- http://www.istologia.unige.it

Crediti immagini

- In evidenza: https://www.chimica-online.it

- Immagine 1: https://slideplayer.it

- Immagini 2, 3 e 4: http://www.istologia.unige.it