La Mandragora (o Mandragola) è una pianta perenne, con una radice ramificata e un’infiorescenza che fuoriesce nella rosetta fogliare, molto diffusa nell’Italia centro-meridionale e nelle isole.

Essa appartiene alla famiglia delle Solanaceae (Angiosperme), di cui fanno parte sia piante destinate all’alimentazione umana (patate, pomodori, peperoni etc.) sia piante utilizzate come droghe farmaceutiche.

Nelle stesse, infatti, è nota la presenza degli alcaloidi naturali, composti chimici spesso utilizzati in ambito medico nel trattamento della nausea e del vomito e nei preparati oftalmici.

Tuttavia l’assunzione di elevate quantità di queste sostanze può provocare effetti psicotropi, tali per cui in passato la Mandragora era considerata una pianta magica.

Alcaloidi nelle piante

Ma come agiscono gli alcaloidi e perché sono dannosi?

Sostanze come la scopolamina e l’atropina, sono classificate come Anticolinergici o Antagonisti dei recettori muscarinici: il loro meccanismo d’azione prevede il legame ai recettori dell’acetilcolina. Così facendo, esse impediscono a questo neurotrasmettitore di poter svolgere il suo compito a livello degli organi periferici (cervello, muscolatura liscia dell’intestino, muscolo cardiaco, etc.).

Gli effetti principali si traducono dunque in una diminuzione dell’attività parasimpatica, producendo cosi sintomi come secchezza delle fauci; visione offuscata; blocco della salivazione e della sudorazione; tachicardia, etc. Inoltre se assunte in dosi eccessive provocano diarrea e allucinazioni.

Discorso analogo vale per l’atropina, così chiamata in quanto estratta dall’Atropa Belladonna, pianta erbacea appartenente alla medesima famiglia della Mandragola. Oltre i fiori di colore violaceo, essa presenta dei frutti lucidi e di colore scuro (bacche).

L’atropina è utilizzata in ambito medico per il trattamento degli spasmi e dell’ipermotilità intestinale. Anche in questo caso gli effetti sono dose-dipendenti: ad elevate quantità risulta tossica, infatti, è sufficiente l’ingestione di poche bacche per provocare alterazioni come blocco delle secrezioni (lacrimale, bronchiale, nasale, sudoripara, salivare), tachicardia, respirazione rapida, etc. Tra i sintomi di avvelenamento, il più caratteristico è la midriasi, ossia la dilatazione delle pupille. Proprio alla midriasi, la Belladonna deve il suo nome: le donne del Medioevo sfruttavano questa proprietà della pianta per apparire più belle.

Usi terapeutici e credenze sulla Mandragola

Fin dai tempi antichi, l’uomo ha sperimentato l’utilizzo di erbe e piante per indurre sollievo dal dolore per le procedure chirurgiche. Una di queste piante, usata da almeno 15 secoli, è proprio la mandragora.

È stato scoperto in alcuni testi, che i medici dell’antica Roma utilizzavano l’infuso della pianta come anestetico per i loro pazienti, prima degli interventi chirurgici ed odontoiatrici.

Successivamente, anche gli Arabi avevano sfruttato le proprietà anestetiche della mandragora, miscelandola insieme ad oppio e cannabis. Inoltre, un noto scienziato Islamico, aveva parlato della cosidetta Spongia Somnifera, una spugna di mare imbibita di mandragora ed altre piante medicinali (oppio, succo di cicuta, etc.), che si poneva di fronte alle narici dei pazienti per farli addormentare.

L’utilizzo della Mandragora nel medioevo

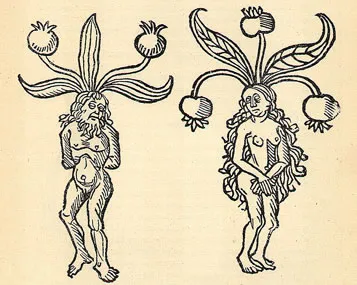

L’utilizzo della spugna era rimasto fino al Medioevo. In più, in questo periodo storico, alla Mandragora erano stati attribuiti poteri ammaliatrici e sovrannaturali. Infatti, era considerata adatta a fortificare l’uomo ed a favorire la riproduzione oltre che ad essere afrodisiaca. Secondo la leggenda esistevano due tipi di mandragora: la mandragora maschio e la mandragora femmina. La prima veniva utilizzata per la sua azione sedativa, la seconda, invece, essendo femmina era indicata per stimolare la lussuria, potenziare le capacità dell’uomo e garantire la fecondità nella donna.

Sempre nel Medioevo, era la pianta più utilizzata nella stregoneria: le donne che venivano trovate in possesso di Mandragora, venivano condannate a morte. Inoltre, si credeva che la pianta rendesse inattaccabile coloro che la portassero in battaglia.

L’utilizzo della Mandragora nel rinascimento

Con il Rinascimento le virtù della mandragola cominciano ad essere screditate nella famosa commedia del Machiavelli “La Mandragola”, dove non era l’erba a curare la sterilità della protagonista, ma l’atto sessuale col suo giovane amante che, con astuzia e l’aiuto delle credenze che si celavano dietro la pianta, riuscì a conquistare il suo amore.

Conclusioni

In conclusione, possiamo dire che, ad oggi non vi sono evidenze scientifiche relative alle caratteristiche magiche e afrodisiache della Mandragora, ma solo quelle relative alla sua pericolosità e tossicità. Nonostante ciò questa pianta continua ad arricchire la cultura popolare con il suo mistero e la sua emblematicità.

Si ringrazia la dott.ssa Antonella Ferrara per la gentile concessione a Microbiologia Italia dell’articolo “La Mandragora: tra medicina, storia e leggenda”.

Fonti

- https://www.treccani.it/enciclopedia/mandragora/

- https://it.wikipedia.org/wiki/Solanaceae

- Renner UD, Oertel R, Kirch W. Pharmacokinetics and pharmacodynamics in clinical use of scopolamine. Ther Drug Monit. 2005 Oct;27(5):655-65.

- https://www.treccani.it/enciclopedia/tag/atropa-belladonna/

- https://www.pharmamedix.com/principio.php?pa=Atropina

- Mandragora: Anesthetic of the Ancients Elie J. Chidiac, MD, Romeo N. Kaddoum, MD, and Samir F. Fuleihan, MD.

- Lentini, F., Venza, F. (2010). Anestetici del passato: “spongia soporifera”. QUADERNI DI BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA, 21 [21(2010)], 253-260.

- Mandragora, la pianta del sabba;il Manifesto;Edizione 28 agosto 2013.

- https://www.microbiologiaitalia.it/didattica/i-metaboliti-secondari-vegetali-funzioni-e-difesa-delle-piante/