Un recente studio afferma di aver identificato una struttura filamentosa di probabile origine batterica a 10,7 km di profondità, all’interno della fossa delle Marianne: cosa sopravvive sui fondali più profondi dei nostri oceani?

Negli abissi più profondi del pianeta: la fossa delle Marianne

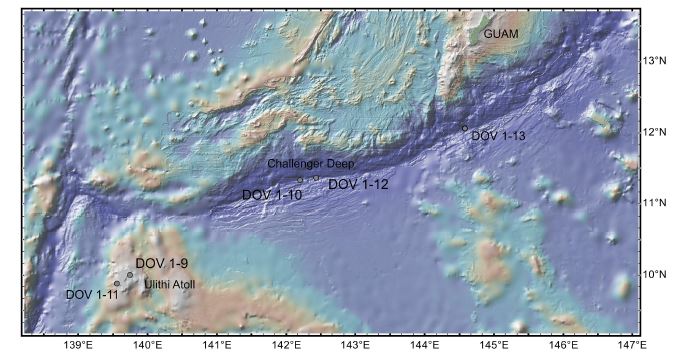

La fossa delle Marianne rappresenta una sfida per l’uomo, per la sua immaginazione e per la sua tecnologia. Il famoso abisso Challenger (Challenger Deep), situato a 10 920 metri di profondità, è il punto più profondo dei nostri mari, in grado di contenete facilmente l’altezza dell’Everest. Si trova in una zona di subduzione dove la placca del Pacifico sprofonda sotto a quella delle Filippine, creando un sistema arco-fossa dalla profondità record e ricco di vulcanismo; secondo la zonazione bentonica, le fosse rappresentano l’habitat adale, che si spinge ben al di sotto dei 6000 metri delle piane abissali. In questi ambienti estremi la temperatura è di appena pochi gradi sopra lo zero, ma la principale forzante ambientale è l’enorme pressione.

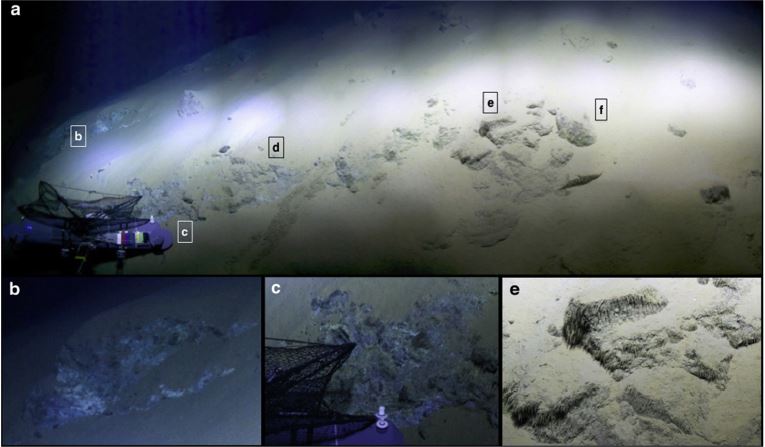

Hand e colleghi hanno prelevato vari campioni di acqua e sedimento nella zona denominata “Sirena deep“, alla profondità di 10’677 metri. Il campionamento è stato effettuato con tre bottiglie Niskin, di cui una montata orizzontalmente; quest’ultima, impattando il substrato, ha sospeso parte del sedimento, catturato poi dalla bottiglia stessa. In aggiunta si ha avuto un campionamento fotografico mediante macchina fotografica e videocamere.

Mat batteriche adali

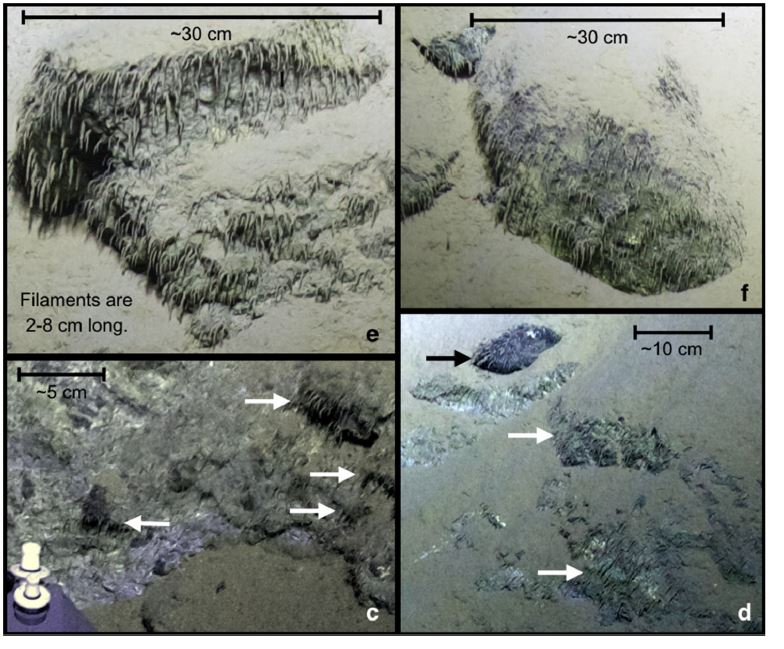

Osservando al microscopio elettronico a scansione i campioni prelevati dalla fossa delle Marianne, Hand e colleghi hanno notato delle strutture filamentose, costituite da forme coccoidi inserite in una matrice di fibre nanometriche. Prima di confermare l’origine batterica di tali strutture, gli autori hanno prima verificato che non fossero dovute a resti di anfipodi adali; dal confronto con resti noti, hanno potuto escludere la chitina dei crostacei dalle cause di queste formazioni. Oltre all’origine batterica, rimane comunque la possibilità di un origine inorganica per le strutture nanometriche, ovvero il crisotilo (un silicato).

L’analisi dello strato nefeloide (lo strato di sedimento sospeso vicino al fondale fangoso) ha identificato vari batteri a vita libera o associati alle particelle di sedimento. A livello del Sirena Deep, la diversità batterica non è elevatissima: è dominata da Gammaproteobacteria e dal SAR406 (phylum proposto Marinimicrobia), che assieme ne costituiscono oltre l’80%. Batteri del genere Desulfordis, altri Proteobacteria e un certo numero di OTU sconosciuti invece compongono il circa 20% restante. A livello degli Archaea invece ritroviamo principalmente Nitrosopumilus a vita libera ed Euryarcheaota associato a particelle di sedimento. E’ stato infine notato come molta di questa biodiversità batterica sia condivisa con comunità idrotermali del vicino sistema arco-fossa delle Marianne (dominate da Pseudoalteromonas).

Data la scarsità di dati relativi alle strutture filamentose, gli autori sono cauti nell’affermare con certezza l’origine microbica; la presenza di tali strutture potrebbe essere anteriore o posteriore a processi di serpentinizzazione in atto, in quanto potrebbero essere presente strutture idrotermali non ancora scoperte nell’area. Le strutture potrebbero quindi essere completamente slegate dalla presenza o assenza di determinati tipi di batteri, anche legati a situazioni di simbiosi, ed essere puramente di origine geologica.

La comunità del Challenger Deep

Con i suoi poco più di 10’900 metri, il Challenger Deep è il punto più profondo sia della fossa delle Marianne che degli interi oceani. La comunità batterica profonda è qui nuovamente rappresentata per la maggior componente da Gammaproteobacteria; a seguire, per gli organismi a vita libera, ritroviamo Betaproteobacteria, Deltaproteobacteria, Chlorobi, Atribacteria, e Chloroflexi. Se invece andiamo ad indagare la comunità legata alle particelle di sedimento, troviamo Marinimicrobia, Cyanobacteria, Gemmatimonadetes e Nitrospirae. Inoltre, da quasi tutti i campioni si è rilevato un certo quantitativo di OTU appartenenti ad Alphaproteobacteria. Osservando infine la componente ad Archaeadominano nuovamente Nitrosopumilus ed OTU associati, assieme ad Euryarcheaota .

Sono però assenti OTU legati a Pseudoalteromonas, il che indicherebbe un minor o assente contatto con sistemi di hydrothermal vents ancora ignoti e situati nelle vicinanze del sito.

Analisi delle comunità

Dall’analisi di comunità è emerso come la comunità del Challenger Deep sia più ricca e variegata rispetto al Sirena Deep, suggerendo una discreta eterogeneità fra le comunità batteriche dei siti campionati; come nel primo sito inoltre è apparsa una significativa differenza fra i gruppi a vita libera e quelli associati alle particelle di sedimento. Nonostante siano sottoposti alle medesime e notevoli forzanti ambientali dell’habitat adale (temperatura poco superiore allo 0 e pressione elevatissima) qualcosa ne permette la differenziazione; secondo gli autori, studi ulteriori ed esplorazioni successive rivolte alla ricerca di hydrothermal vents o input da aree meno profonde potrebbero far chiarezza su tali differenze.

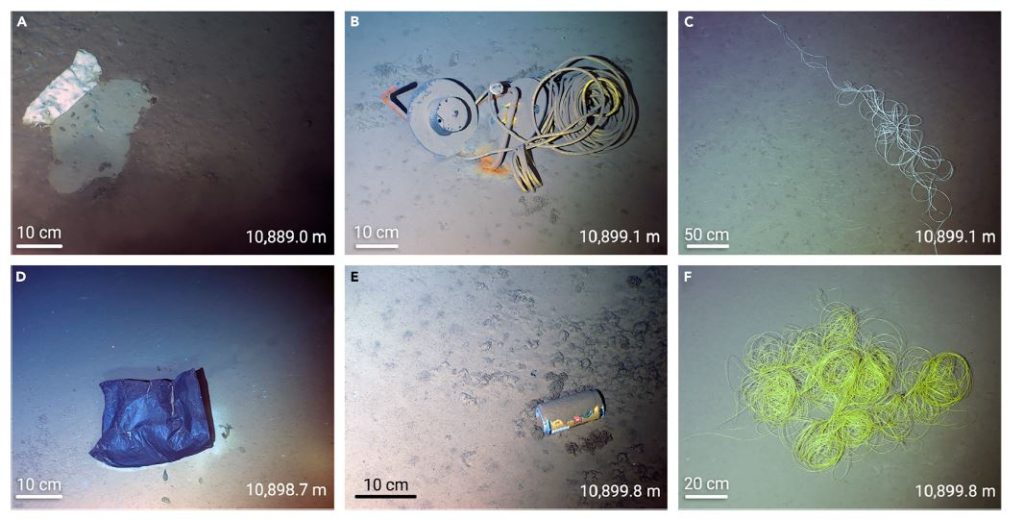

L’ambiente della fossa delle Marianne risulta ancora oggi poco studiato rispetto ad aree più accessibili; solo 5 spedizioni hanno raggiunto il fondale del Challenger Deep, rendendo così più numerose le persone ad essere andate nello spazio rispetto a coloro che hanno visitato tale abisso. La difficoltà tecnica nel raggiungere i quasi 11 km di batimetria ne rende lo studio difficoltoso e discontinuo, non essendo moltissimi i gruppi di ricerca in grado di raggiungere il fondale delle Marianne. E’ fondamentale studiare questi habitat il prima possibile, in quanto l’impatto umano ha già raggiunto queste aree con rifiuti e plastica.

Fonti

- Hand K. P. et al., 2020 – Discovery of novel structures at 10.7 km depth in the Mariana Trench may reveal chemolithoautotrophic microbial communities

- Du M. et al., 2021 – Geology, environment, and life in the deepest part of the world’s oceans

- Tarn J. et al., 2016 – Identification of Free-Living and Particle Associated Microbia lCommunities Present in Hadal Regions of the Mariana Trench

- Munn, C. B. – Marine Microbiology: Ecology and Applications, 3° Edizione – CRC Press