La predizione e comprensione delle cause del parto pre-termine, principale causa di mortalità neonatale, ha strumenti di intervento e terapia ancora limitati.

L’interazione tra comunità microbiche e i loro ospiti, in molte nicchie biologiche, è coinvolta funzionalmente nella genesi tanto di stati fisiologici quanto patologici.

Fino ad oggi, vi erano pochi studi che esaminassero la relazione tra comunità microbiche cervico-vaginali e rischio di parto pre-termine.

E’ stato difficile, quindi, giungere a definire un fenotipo certo di soggetti a rischio di parto pre-termine (sPTB), poichè i gruppi studiati sono eterogenei, il numero di casi è limitato e la metodologia variabile.

Stato dell’arte sul microbiota nemico del parto

Nel 2015, David A. Relman e colleghi della Stanford University School of Medicine decisero di approfondire alcuni spunti, presenti in letteratura, sulla prematurità neonatale e le sue cause.

Agli svariati fattori genetici, ambientali, personali riconosciuti come concause generiche e dispersive, i ricercatori aggiunsero interessanti scoperte relative al microbiota materno.

I ricercatori partirono, inizialmente, con l’analisi del microbiota su gestanti residenti nei pressi del campus e, successivamente, inclusero una coorte di donne di Birmingham, Alabama.

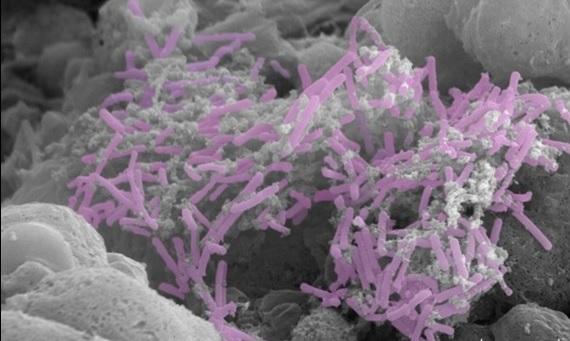

I risultati indicarono che un particolare batterio presente nel microbiota vaginale delle donne esaminate, il Lactobacillus crispatus (Fig.1), fosse un indicatore affidabile di futura gravidanza a termine.

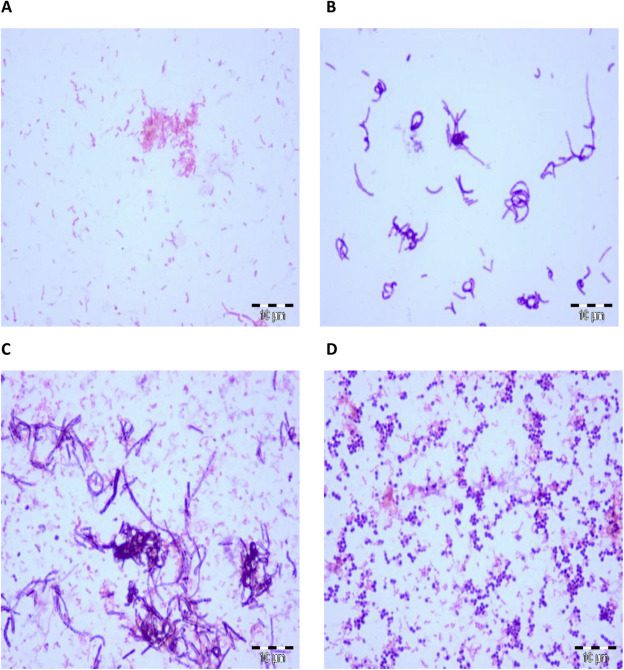

Diversamente, un altro ceppo rilevato di frequente, il Lactobacillus iners (Fig.2), non risultava in grado di garantire lo stesso felice esito.

Altri gruppi di ricerca, un po’ in tutto il mondo, confermarono questi risultati e aggiunsero nuovi dati sulla possibile responsabilità del

Lactobacillus iners nell’indurre un parto pre-termine, se presente nel microbiota vaginale.

Inoltre, il Lactobacillus iners si rivelò essere un batterio lattico insolito: non cresceva su Man Rogosa Sharpe agar (MRS) e non produceva acido d-lattico ma solo limitate quantità di perossido d’idrogeno.

Altrettanto insolita era la sua produzione di una cito-tossina (inerolysin).

Studi epidemiologici hanno, quindi, descritto un ruolo ambiguo, per questo batterio, riscontrato molto di frequente nelle disbiosi vaginali.

Esso, inoltre, non forniva alcuna protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili e determinava, infine, esiti gravidici avversi.

I primi nemici delle future mamme

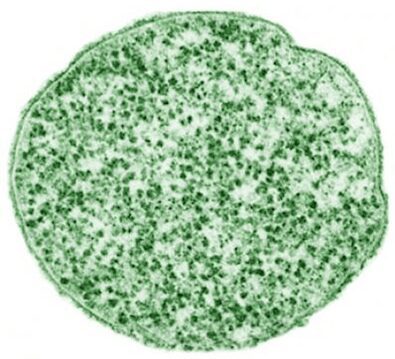

Il rischio di parto pre-termine risultò, però, particolarmente accentuato da elevati livelli microbici dei ceppi Gardnerella o Ureaplasma (Fig.3).

La maggior parte delle gestanti sotto studio, inoltre, manifestò disturbi vaginali post-parto, caratterizzati da riduzione della popolazione dei Lactobacilli ed incremento contemporaneo di diverse specie aerobiche come Peptoniphilus, Prevotella e Anaerococcus.

Tali disturbi non risultavano collegati all’età gestazionale del parto e perduravano per l’intero anno successivo.

Si comprese subito che risultati del genere avrebbero avuto, in seguito, importanti implicazioni nel predire parti pre-termine.

Inoltre, dati così particolari sarebbero stati utilizzati per comprendere il potenziale impatto di un persistentemente alterato microbiota vaginale post-parto sulla salute materna nei futuri esiti inter-gravidici.

Così iniziò a diffondersi, negli ambienti di ricerca, la consapevolezza sulla centralità del microbiota vaginale sulla corretta previsione del sano completamento della gestazione.

Mentre tale ricerca prendeva corpo, grandi domande cominciarono ad affiorare.

Come i microrganismi interagivano tra loro?

Cosa determinava forme di sinergismo tra i ceppi?

Come si poteva intervenire per modulare la composizione del microbiota, in modo da garantire e supportare la salute della gestante, durante la gravidanza?

Ultimi risultati sul microbiota responsabile di parto pre-termine: verso un profilo completo

Uno studio appena pubblicato su Nature, risponde con chiarezza ad alcuni di questi interrogativi.

Dopo un decennio di ricerche, parallele a quelle appena descritte, Michal A. Elovitz e colleghi del Maternal and Child Health Research Center, University of Pennsylvania, Philadelphia, hanno analizzato e caratterizzato il microbiota cervico-vaginale responsabile dei parti pre-termine.

Qui, per superare i limiti dimensionali dei campioni, la misclassificazione dei casi e differenze metodologiche, i ricercatori hanno condotto uno studio coinvolgendo una coorte prospettica di 2000 donne con gravidanza singola dette Maternità e Microbioma (M&M).

Sono state testate, inoltre, associazioni delle comunità microbiche cervico-vaginali con locali caratteristiche immunologiche in donne PTB.

Lo studio ed il metodo

Elovitz ed i suoi collaboratori hanno effettuato uno studio nidificato di controllo su 107 casi ben tipizzati di PTB e 432 donne con parto a termine come controllo positivo.

Le caratteristiche associate alle PTB sono state statisticamente differenti, incluso storia di parti pre-termine o aborto nel secondo trimestre, lunghezza cervicale, cerchiaggio, sanguinamento vaginale nel secondo trimestre.

Nessun’altro fattore demografico, comportamentale o clinico è stato differente tra i casi e i controlli, ad ogni visita.

I campioni cervico-vaginali e le misurazioni antropometriche sono stati raccolti prospetticamente durante tre visite cliniche tra le 16-20, le 20-24 e le 24-28 settimane di gestazione.

Il microbiota cervico-vaginale è stato caratterizzato e si è stilato, inoltre, un profilo immunologico delle gestanti coinvolte.

Risultati microbiologici

I ricercatori hanno identificato 7 ceppi batterici significativamente e statisticamente associati all’incremento del rischio di PTB.

Una forte e diretta associazione con la prematurità ha riguardato Mobiluncus curtisii/mulieris e Sneathia sanguinegens.

Ma anche Mobiluncus curtisii/mulieris in compresenza di Atopobium e Megasphaera ad esercitare il più profondo effetto favorente il rischio di PTB.

In più, 6 principali tipi di stati comunitari cervico-vaginali (CSTs) sono stati identificati, in 4 dei quali erano predominanti sia Lactobacillus crispatus (CST I), Lactobacillus gasseri (CST II), Lactobacillus iners (CST III) che Lactobacillus jensenii (CST V).

Nei restanti 2 CSTs (CST IV-A e IV-B), invece, era inclusa una folta schiera di batteri anaerobi obbligati e facoltativi. Essi in particolare sono risultati associati al rischio di PTB.

La buona notizia: Lactobacillus jensenii

Fortunatamente, una elevata frequenza di stati comunitari batterici di Lactobacillus jensenii si è manifestata essere associata a gravidanze a termine.

Tali risultati, nello studio, hanno riguardato in particolare donne bianche caucasiche, mentre per le afro-americane i dati vanno ribaltati.

Questo, a conferma della elevata specificità del corredo microbico genitale in base alle divergenze etniche.

Il rischio associato a Mobiluncus curtisii/mulieris restava invariato ed elevato quando l’abbondanza relativa del Lactobacillus jensenii si otteneva solo nel tardo terzo trimestre.

Il pericolo di parto pre-termine, invece, veniva totalmente scongiurato quando il ceppo Lactobacillus jensenii era presente già dal secondo trimestre (o inizio del terzo), nel microbiota cervico-vaginale.

Risultati immunologici

I ricercatori hanno, inoltre, cercato di valutare se risposte immunitarie locali potessero successivamente modulare il rischio di PTB associato ai microrganismi già identificati.

Essi hanno, dunque, esplorato anche l’interazione tra livelli cevico-vaginali di β-defensina-2 e gli esiti gestazionali.

Le defensine nel parto pre-termine

La β-defensina-2, nota anche come peptide anti-microbico della pelle, è una molecola ricca di cisteina, recentemente scoperta nella pelle lesionata.

Le defensine sono una famiglia peptidica altamente conservata nell’evoluzione. Sono presenti infatti nelle piante, negli invertebrati e nei vertebrati.

Le defensine umane 2-3-4 (hBD2-3-4) sono peptidi inducibili in seguito a stati infettivi ed infiammatori.

La sintesi chimica di questi peptidi, per il trattamento di stati infettivi cronici, è di enorme interesse per il loro potenziale utilizzo in caso di antibiotico-resistenza da parte di numerosi batteri patogeni.

I risultati appena ottenuti nel presente studio, inducono a considerare la possibilità che una complessa interazione esista tra i modulatori del parto (livelli di β-defensina-2 ed abbondanza relativa di Lactobacillus spp.), Mobiluncus curtisii/mulieris, gli stati comunitari batterici e il rischio di PTB.

Quindi, livelli più elevati di β-defensina-2 riducono il rischio di PTB associato ad un microbiota cervico-vaginale dipendente dalla etnia di appartenenza.

Ma, sorprendentemente, i livelli di β-defensina-2, nel secondo trimestre di gravidanza, non hanno ridotto affatto il rischio di PTB, in presenza di microbiota con anaerobi nocivi.

Solo la presenza di Lactobacillus jensenii ha consentito l’eliminazione del rischio di PTB, purchè nelle tempistiche indicate.

Questi risultati, quindi, promettono di consentire, in un prossimo futuro, una identificazione accurata dei soggetti femminili a rischio di PTB in fasi precoci di gravidanza.

Strategie terapeutiche potrebbero includere modulatori immunitari e microbiotici per ridurre questo gravoso carico sanitario.