“La malaria è trasmessa dalle zanzare. Ve ne ho portate alcune, così potete provare di persona. Le lascio ronzare un po’ nella sala. Non c’è motivo per cui questa esperienza debba essere riservata ai poveri.”

Bill Gates, TEDx 2009

Con questo provocatorio e sconvolgente espediente comunicativo, il famoso programmatore catturò l’attenzione del mondo dell’economia globale sul triste primato di pericolosità dei piccoli vettori afferenti alla famiglia delle Culicidae.

Tra le 15 specie animali più pericolose al mondo

Molto aggressivi e fastidiosi, alcuni esemplari di zanzare sono tra gli animali più temibili del pianeta; in particolare lo sono le specie Aedes albopictus ed aegypti, note come zanzare tigre, che pungono sia l’uomo che altri animali.

La specie A. aegypti è il vettore principale di agenti eziologici che causano mortali infezioni trasmesse all’uomo da altri animali (dette zoonosi): Dengue, Chikungunya, febbre gialla e West Nile Virus.

A ciò si aggiunga la filariosi o patologia del verme cardiaco, provocata dal parassita Dirofilaria, nematode filiforme che colpisce soprattutto i cani.

Ma, negli ultimi anni, più nota tra tutte le parassitosi è diventata quella generata dal virus Zika, che ha mandato nel panico tutto il mondo.

La sua diffusione è stata messa in relazione con la nascita di bambini affetti da microcefalia: grave malformazione del cranio cui corrisponde anche insufficienza mentale. Questo nesso patogenetico ha immediatamente innalzato la soglia di attenzione su una emergenza infettiva, quella delle zanzare e della loro pericolosità, spesso trascurata e sottostimata.

Notoria e storica, invece, l’associazione “zanzara = malaria“, malattia generata nell’uomo da un parassita detto Plasmodium falciparum. Ancora ogni anno questa patologia infettiva uccide seicentomila persone in tutto il mondo e produce danni economici per miliardi di dollari.

Maternità da zanzare tigre

L’esemplare femmina di zanzara Aedes aegypti ha bisogno di un lauto pasto ematico per garantirsi la maturazione delle proprie uova; il maschio, invece, si nutre di sostanze zuccherine che trova in natura.

A pungere per assumere sangue è, dunque, solo la femmina e tale necessità si manifesta per la prima volta già qualche giorno dopo il raggiungimento dello stadio adulto.

Ogni individuo vive dalle tre alle cinque settimane: durante questo periodo produce altrettanti cicli di uova, quindi ogni femmina potrà pungere dalle tre alle cinque volte in tutto. Dopo ogni puntura, l’attrazione per ulteriori “spuntini plasmatici” decade per giorni: questo periodo di “refrattarietà” agli stimoli olfattivi emanati dalla nostre cute, ricalca l’alternanaza neuro-endocrina fame/sazietà umana.

L’appetito animale e umano

L’assunzione di cibo nell’uomo è regolata da molti neuromediatori, sostanze chimiche prodotte dal nostro organismo che trasmettono messaggi al sistema nervoso centrale, su eccessi o carenze delle zone d’organo più periferiche.

I vari tipi di neuromediatori sono sempre in reciproco stretto rapporto funzionale: alcuni di questi prodotti a livello centrale, altri in periferia. Rappresentano una vera e propria orchestra coordinata e armoniosa.

Messaggero dell’appetito: il Neuropeptide Y

Tra questa classe di composti, vi è un mediatore secreto da pancreas, sistema nervoso centrale e tessuto adiposo, il neuropeptide Y (NPY) che è costituito da 36 aminoacidi e gioca un ruolo fondamentale nella regolazione di diverse funzioni biologiche.

Il NPY è un vasocostrittore, antidepressivo, ed uno stimolante dei processi di apprendimento e memorizzazione. Fondamentalmente però questo peptide è uno dei più potenti induttori del senso di fame, con effetto preminente sulla richiesta di carboidrati.

La presenza, in circolo, di un altro neuromodulatore endocrino, la leptina, antagonizza e controbilancia gli effetti del NPY, attivando il senso di sazietà.

Compresa la legge, trovato l’inganno

Per accogliere e percepire l’NPY, a livello cerebrale ipotalamico, esistono 6 tipologie di recettori: quelli implicati nel controllo della alimentazione vanno dall’1 al 5. Adatti a legarsi a queste strutture recettoriali, esistono altrettante molecole che concorrono per occupare questi recettori (agonisti per i recettori). Le molecole agoniste interferiscono nel processo biochimico di trasmissione di un preciso messaggio e, a volte, lo bloccano.

Con questo inganno biochimico si può modulare e frenare la trasmissione della richiesta di altro cibo a livello cerebrale: la base dei più innovativi trattamenti farmacologici anti-obesità.

Dopo la scoperta del gene ob e del suo prodotto proteico, il mediatore leptina, infatti, è sorto un imponente gruppo di ricerca nel campo della genetica e della biologia molecolare, volto essenzialmente alla determinazione della fisiologia dei meccanismi di regolazione del peso corporeo.

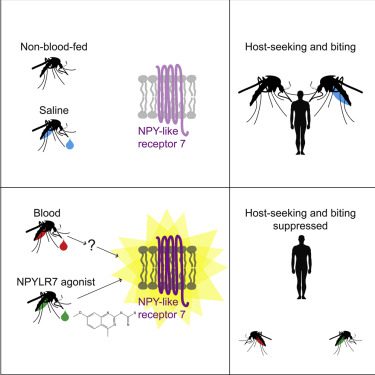

Blocco dell’appetito nelle zanzare tigre

La vincente intuizione di Leslie B. Vosshall e dei suoi colleghi della Rockfeller University è stata vagliare la possibilità di somministrare ai famelici esemplari di A. aegypti le stesse sostanze anti-fame farmacologiche (molecole anoressizzanti) impiegate nel trattamento della iperalimentazione umana.

Il metodo sperimentale allestito è consistito nella somministrazione, alle zanzare tigre, di una soluzione salina addizionata con fattori oressizzanti, cioè stimolanti la fame e quindi le punture.

Tali sostanze attivavano i recettori per l’NPY degli insetti, esattamente con lo fa il sangue delle loro prede naturali: uomo e animali a sangue caldo.

A questo punto, i ricercatori hanno esposto alla vorace attenzione delle Culicidae un tratto di calza di nylon impregnata di odoranti umani. Hanno quindi misurato, con sofisticate strumentazioni, il numero di voli degli insetti in prossimità della calza, registrandone un valore piuttosto elevato.

Ripetendo, a distanza di tempo, la somministrazione di soluzione salina addizionata, questa volta, con sostanze anoressizzanti per uso umano, l’effetto soppressivo dell’appetito negli insetti è stato inequivocabilmente chiaro.

Analisi Identificative degli specifici recettori coinvolti

Le successive analisi sperimentali hanno poi condotto ad una precisa identificazione del tipo di recettore per NPY, nelle specie Culicidae. Su 49 recettori totali clonati ed analizzati, quello rispondente alla modulazione biochimica che inducesse il cambio di comportamento alimentare è emerso essere NPYLR7 (NPY-like receptor 7).

Conseguentemente, Leslie B. Vosshall e dei suoi colleghi hanno riscontrato che, per il recettore NPYLR7 delle zanzare, le molecole compatibili in grado di legarvisi, “ingannarlo” e bloccarlo fossere solo 6.

In un saggio lungo e complesso condotto su più di 260’000 sostanze potenzialmente compatibili col recettore degli insetti, solo 6 composti avevano il potere di bloccare lo stimolo aggressivo della “fame di sangue”.

Le 6 molecole anti-fame erano gli stessi farmaci in uso nel trattamento dell’obesità umana, per il controllo neuroendocrino dello stimolo incontrollato dell’appetito.

I rischi delle somiglianze biochimiche

Laura Duvall, che ha condotto questo studio, ha compreso coscientemente la criticità celata in questa grandiosa scoperta per la salvaguardia dell’umanità. Il rischio che le sostanze anti-fame in comune tra uomo e zanzare, potesse interferire con la salute pubblica sarebbe stato enorme e reale.

Il trattamento diffuso nell’ambienete delle specie di zanzare tigre, per ottenere un effetto bloccante delle punture su uomo e animali, avrebbe potuto incidere pericolosamente anche sui recettori umani, per quelle stesse sostanze farmacologiche in comune con il metabolismo degli insetti.

Perciò, Duvall ha concentrato ulteriori prove analitiche sulla selezione esclusiva di un unico composto anti-fame che fosse riconosciuto dai recettori NPYLR7 delle zanzare ma non dai nostri omologhi umani.

Il composto che è risultato essere efficace sul blocco del comportamento alimentare ematofago degli inseti e non sulla nostra regolazione ormonale dell’appetito è stato definito composto-18.

Original Graphical Abstract

“La prova del 9”: in vivo

Ultima e completa validazione dei brillanti risultati, la prova in vivo su organismi a 37°C: i ratti. A. aegypti pre-trattate con il composto-18 hanno mostrato scarso interesse per un facile ed immediato pasto di sangue, manifestando la “refrattarietà” agli stimoli olfattivi tipica della post-alimentazione (una falsa “sazietà”).

Una zanzara ci seppellirà? Probabilmente no. Non più.

Concrete prospettive future mirano ad un mondo privo di punture mortali, auspicando la individuazione e la modulazione dei meccanismi biologici endogeni delle zanzare tigre, al fine di sopprimere l’appetenza ematica mediante la diretta stimolazione dei recettori NPYLR7 con loro stesse molecole naturali e fisiologiche.

Ilaria G. Giuliani

Fonti:

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)31587-3

- Duvall et al., 2017

- Liesch et al., 2013

- Brothers and Wahlestedt, 2010

- Batterham et al., 2002

- Degen et al., 2005

- Mertens IL e Van Gaal LG, Drugs 2000, 60:1-9